一、奠基者——朱元璋的开创之举

朱元璋,字日昇,是明朝的开国皇帝。他在建文二年(1370年)被封为太尉,其后逐渐建立起自己的军事势力。至洪武三年(1370年),他发动兵变推翻了元朝统治,并自立为帝,即洪武帝。

二、巩固根基——政治制度和经济建设

明初实行郡县制,对地方行政进行了一系列改革。洪武十七年(1384年),设立都察院,以监察地方官吏,防止腐败。此外,他还大力提倡农桑兴盛,使得农业生产得到显著提高。

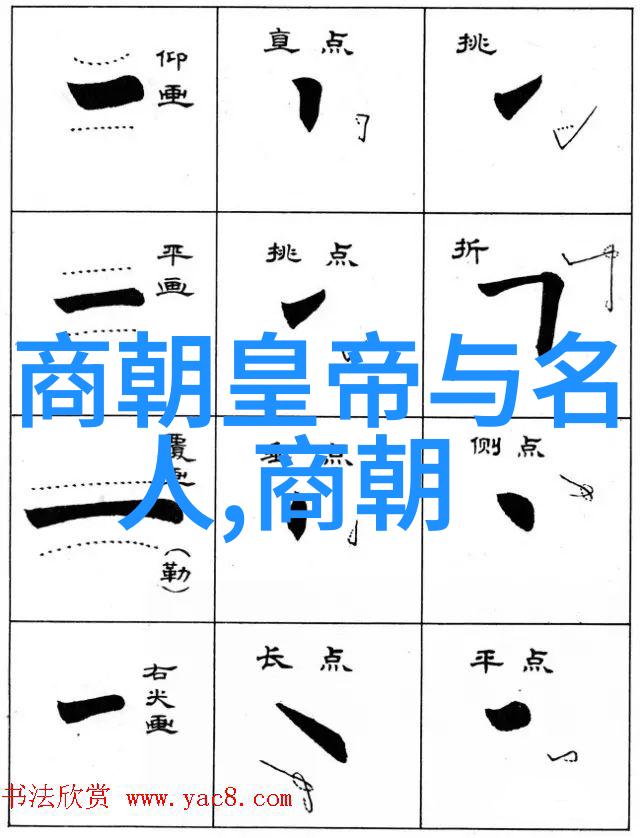

三、文化繁荣——书画学术的鼎盛时期

明代是中国历史上文化发展的一个高峰时期。书法、绘画等艺术形式达到了极致。例如,书法家如王羲之的《兰亭序》被尊为“千古一绝”,而画家如吴门四子等也以其卓越技艺闻名于世。

四、社会结构与生活方式

明代社会结构主要包括士大夫阶层、中产阶级和下层人民。在城市中出现了较为完善的市政管理体系,而在乡村地区,则依然保持着传统的社群关系。生活用品如瓷器等也普及到民间,使得民众生活水平有所提升。

五、内忧外患——末年的衰落与瓦解

随着时间的推移,明朝内部矛盾加剧,如宦官专权导致政府腐败,以及对抗蒙古准噶尔部队失利,都削弱了国家实力。在这一背景下,一系列天灾人祸不断发生,加速了帝国崩溃进程,最终由李自成领导的一场农民起义结束了长达近两百年的清平局。

六、遗产留存——影响深远的地理环境与历史事件

尽管如此,作为一个曾经辉煌一时的大帝国,其对于后世产生的影响仍不可小觑。不仅地理环境,如长江流域和南京城址,还有许多重要历史事件,如万历会试成功救助汴河决口,都成为我们今天研究史料时不可忽视的情景之一幕。

七、新时代征途——现代化探索中的启示

从朱元璋开始建立新型中央集权国家到最后覆灭,这段时间里,我们可以看到一个周期性的变化:从强大的中央集权转向分裂再回到重组。这段经历让我们反思,在追求现代化过程中如何避免走弯路,让我们的社会更加稳定繁荣,也是一份宝贵的心灵财富。