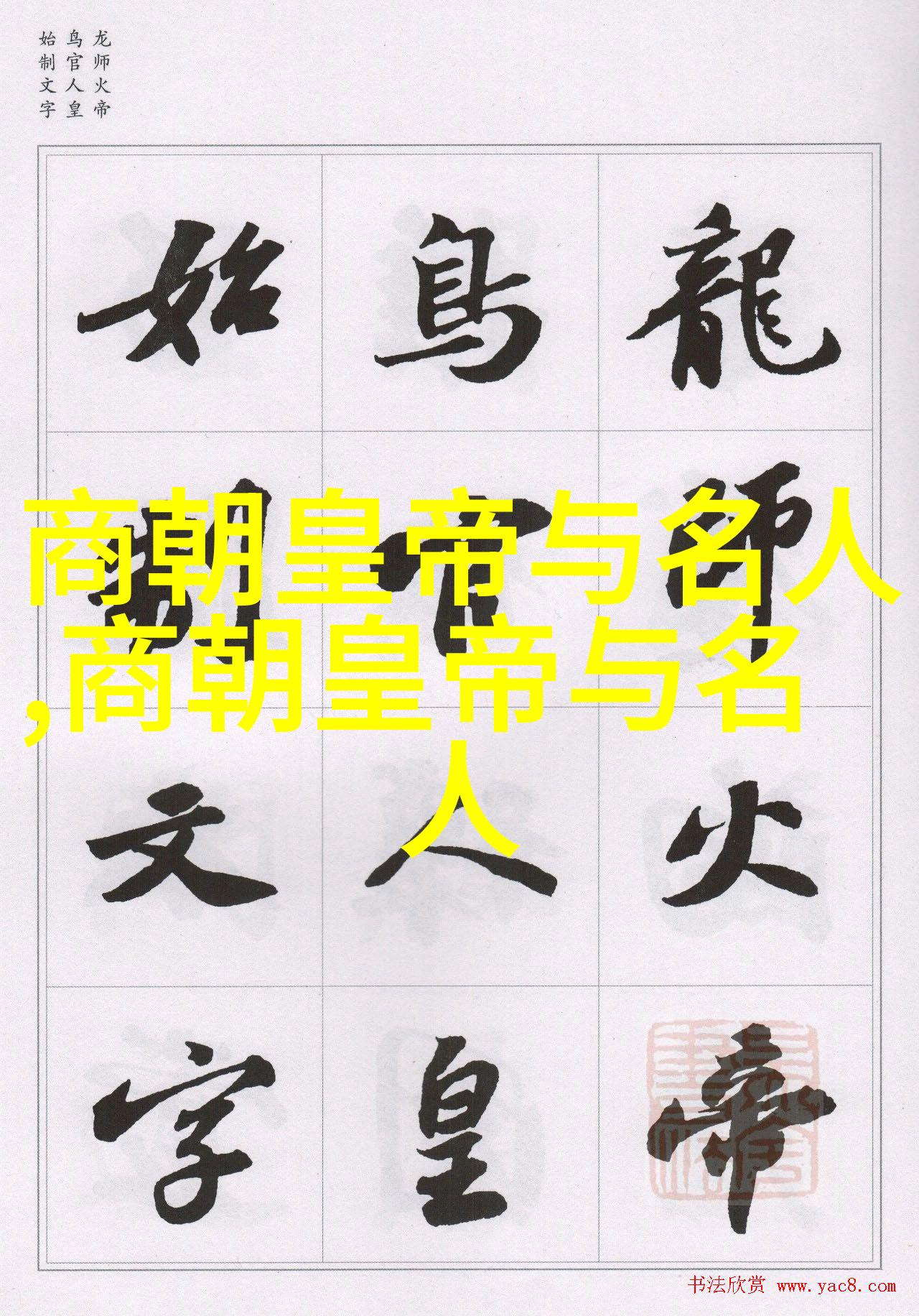

在自然的怀抱中,任法融道长深入探索国学经典的心得体会。他的故事就如同一棵坚韧的树木,在逆风中屹立,见证了他对道教文化的执着追求和深厚理解。

1936年6月,任法融出生在甘肃天水县的一个贫苦家庭。他是家中的第三个兄弟,是最小的一位。在外祖父的影响下,他从小就接触到了儒家四书,并开始阅读佛、道教经典书籍。1943年,他7岁时进入乡塾读书,但由于家庭经济困难,1950年他只14岁便放弃了学业,以农为业,同时由母亲教授儒家四书。

1952年的春天,当任法融19岁时,他来到陕西陇县的龙门洞道观,这里山清水秀,与元代著名道士丘处机(长春)得道之地相呼应,使他心向往之。他在这里停留数日,与当地20多位朴素善良、勤于修行的道士交流,最终决定留居此地,并以王嗣林道长为师,从其手中学习斋醮和其他 道教仪式。

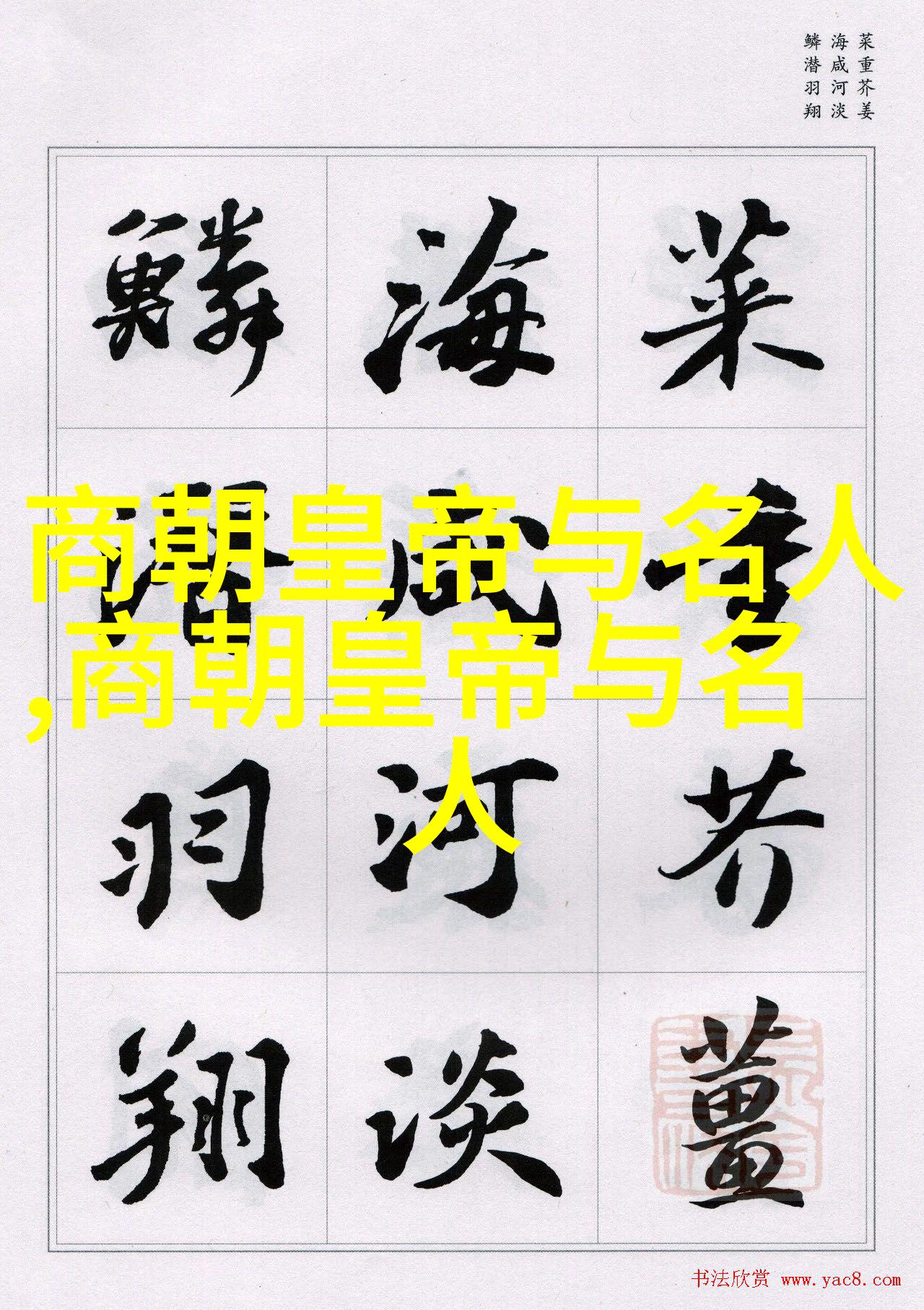

然而,任法融并非仅仅满足于表面的仪式,而是更深层次地探寻了修真与延年益寿,以及宇宙造化和万物消长之间哲理性的联系。他认为这些不仅对个人有益,也能促进社会稳定与人类幸福,因此他将主要精力投入到研究《道德经》、《南华真诠》、《四品论》、《阴符经》等重要文献上。

随后几年的时间里,任法融利用闲暇时间详细研读这些经典,并自我教育,使自己的知识水平大幅提升。在1964至1966年的期间,他又专注于研究《道藏精华录》,这使他的视野更加开阔,对《道德经》的理解也更加深刻。

十年浩劫期间,即1978年之后,当党和政府推行宗教信仰自由政策时,楼观台再次成为独立管理下的神圣场所。1980年代初期,任法融担负起筹集资金、招工维修楼观台的事务,同时继续撰写《老子·楼正本》的注释。这部作品经过五年的努力终于完成,为后世提供了一种独特且具有权威性的解读方式。

除了文学创作之外,任法融还是一位优秀的管理者。在1984年被选为楼观台监院后,他致力于恢复宫殿建筑、正常宗教活动以及处理与占住宫殿房舍部门交涉的问题。此外,他还积极培养新兴青年人材,并带领众人进行农业生产,以确保宫殿自给自足。此举不仅恢复了古老建筑,还让周至县乃至全国范围内都享有盛誉,被称为“楷模”。

1992年3月,当选中国国家政协第八届委员并担任民宗委副主任,此后的几十载里,一直是我国传统文化界及易学领域不可或缺的人物之一。通过讲学世界各地弘扬中华文化,为传承民族精神做出了巨大的贡献。