一、科举制度的兴起与发展

在中国历史上,科举制是由唐朝开始逐步建立并发展起来的一种选拔官员的人才体系。明朝继承了这一制度,并对其进行了进一步的完善和规范。在明朝,科举成为唯一合法晋升为官员的途径。

二、科举考试流程

明代的科举考试分为三个级别:乡试(府试)、会试(省试)和殿试(廷试)。考生需要通过这三个层次的考试才能获得进士称号,从而获得进入皇帝宫中的资格。每年的乡试都要在各地设立场馆进行,会试则在京城内进行,而殿试则是在皇宫中进行。

三、经典著作与应考内容

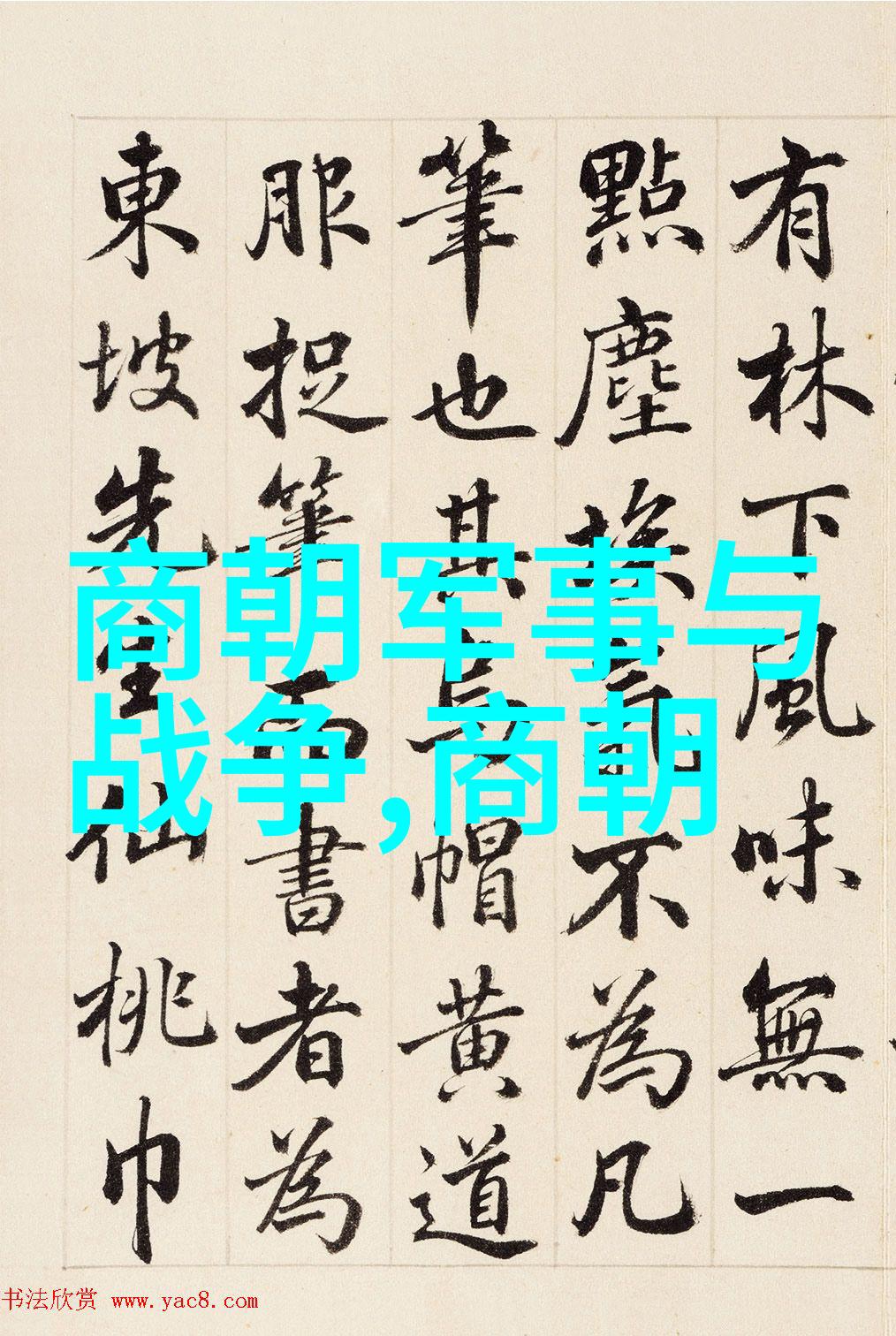

为了准备这些高水平的考试,学生们必须深入学习经典书籍,如《四书五经》、《史记》等。此外,还有大量注释作品,如朱熹注《四书》的“朱子文集”,以及郑玄注《尚书》的“郑氏解诂”。这些注释对于理解古代文献至关重要。

四、影响社会阶层结构

由于只有通过科举能够成为官员,所以它极大地影响了社会阶层结构。那些家庭经济条件较好,可以提供良好教育环境和充足时间给孩子学习的人,比如学者家庭,他们更容易产生出成就显赫的人才。而农民或者工人家庭因为忙碌于生产生活,无暇顾及儿子的学业,因此很少有人能成功通过考试进入仕途。

五、反思与变革

随着时间推移,不同的声音开始提出了对现有体制的问题。例如,有人认为这个系统过于依赖于儒家思想,对其他领域如科技或艺术没有足够重视。此外,由于长期以来竞争激烈,只有极少数人才能够被选中,这也导致了一些不公正的情况出现。在这样的背景下,一些改革意见不断提出,但实际效果并不显著。

六、结语

总之,明朝时期的地主阶级控制着国家政治权力,同时他们利用这种控制来巩固自己的经济利益。这一时代也是中国文化传统最为繁荣的时候之一,它直接影响到了后世许多方面,让人们认识到知识和技能是取得成功不可或缺的手段。然而,与此同时,也存在严重的问题,如贫富差距加剧和教育机会不平等,这些问题直到清末民初才逐渐得到解决。在那个时代,没有一个单一事件或人物能够彻底改变整个体系,而是多种因素共同作用,最终促使其发生变化。