在中国的历史长河中,明朝和清朝是两个具有重要意义的朝代。明朝自洪武初年至崇祯末年,是中国封建社会发展的一个高峰,它以强大的国力、繁荣的文化和经济为特征。在这一时期,绘画艺术也达到了一个新的高度,而这些作品,如同当时社会的一面镜子,不仅反映了时代的精神,也记录了当时人们生活方式、信仰观念等多方面的情况。

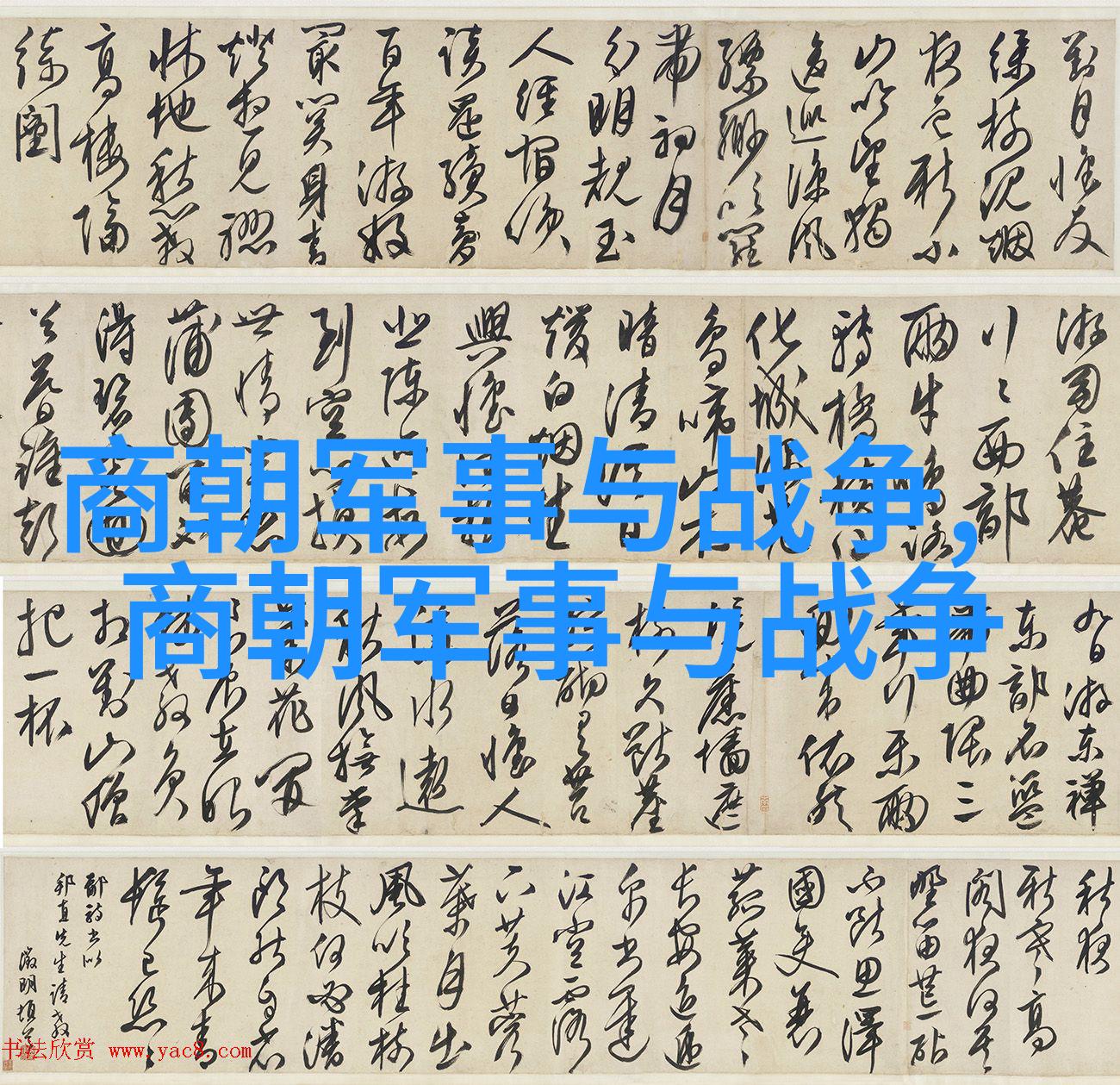

然而,随着时间的推移,在1616年的“万历会试”之后,明朝逐渐衰落,最终在1644年的李自成攻破北京后,被顺治帝统一收归于清朝。这种政治上的巨大变动,对于文化艺术领域产生了深远影响。在这段时间内,一批新兴画家应运而生,他们不仅继承并发扬了前人的优秀传统,更融入了一些新的元素,使得这段历史成为一种独特的文化过渡期。

明代画家的风范与技艺

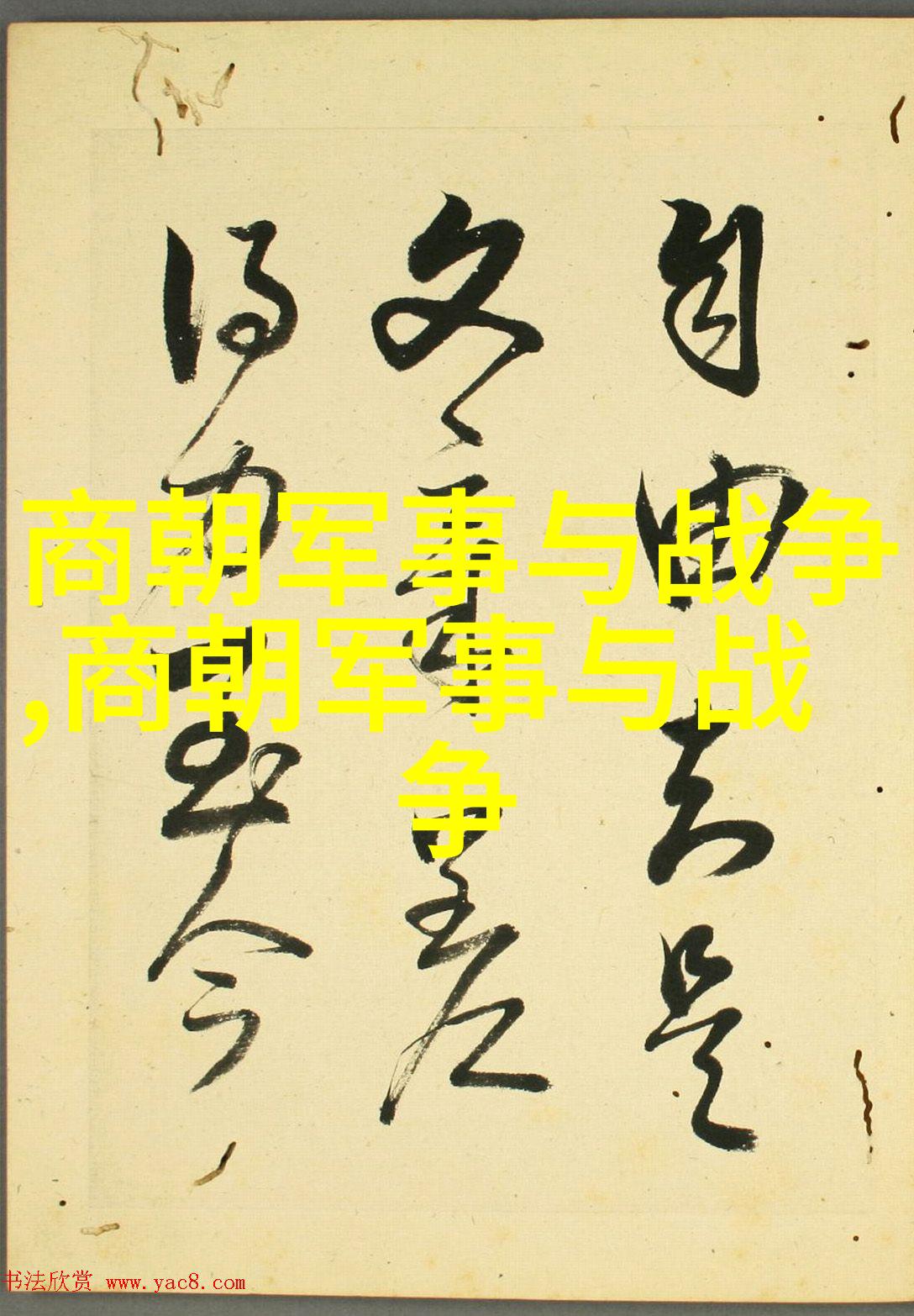

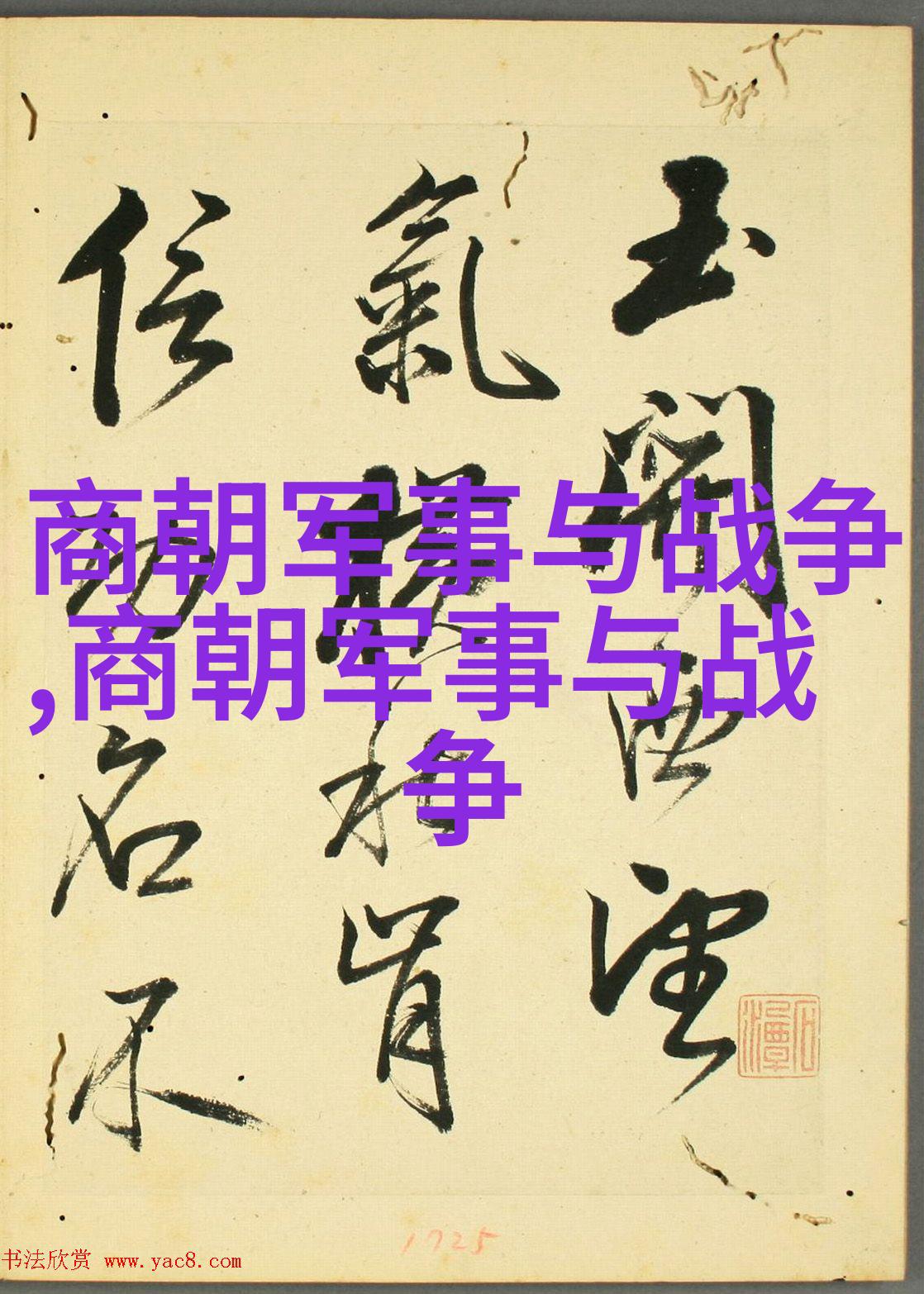

在这个过程中,画家们对于笔墨技巧和色彩运用有着极其精细的心理活动,他们追求的是一种超越世俗凡人的境界,这种追求体现在他们作品中的精湛工艺上。例如,《红楼梦》里的《石头记》插图,就充分展示了宋徽宗晚年的书法风格,以及对颜料使用上的创新。这类作品不仅反映出作者个人的修养,更是那个时代精神文 化的一部分。

清初画派:从复古到创新

随着清初出现了一系列新的绘画流派,比如说王铎、郑板桥等人,他们不再满足于简单模仿过去,而是积极探索新的表现手法,以此来表达自己的思想情感。此外,还有许多地方性的民间绘画流派兴起,如四川小方物这样的山水畫,它们以其独特的手法和主题,对后来的山水畫产生了深远影响。

宫廷画像与民间绘制

明代宫廷画像常常被视作帝国权威与尊贵象征,但同时也揭示出皇室成员及臣子之间关系微妙的情感纠葺。而在民间,则存在大量私人手稿、日记或信件所附的小画像,这些都是普通百姓生活的一部分。它们虽然没有那么宏大的气势,但却更加真实地描绘出了那一时代普通人民的心声和生活状态。

交流与互鉴——东亚三国文化交流

在明末清初期间,由于战乱频发,加之各国贸易往来增加,使得不同国家之间开始更多地进行文化交流。这导致一些原本只属于某一地区或民族特色的事物开始扩散开去,并最终形成了一种东亚三国(中国、日本、大韩)共享美学理念的情况。这一点尤其体现在两岸海域航行商船上的货物装饰以及日本屏风上所描绘的人物肖像等方面,都能看出彼此之间借鉴吸收的情形。

从古今考察—现代研究现状

在现代,我们通过考古发现、新材料解读等多种方法,可以更好地了解那些被遗忘或者未曾被广泛认识到的珍贵资料。例如,用技术手段分析早期木版印刷术制作出的书籍背后的生产工艺;或者利用最新科技分析那些保存完好的壁龛壁垣中涂抹图案背后的故事。此外还包括对已知作品进行重新审视,从而发现更多隐藏在表面的信息,为我们提供关于如何理解过去而不断延伸思考空间。

总结:

本次展览将带领我们穿越千年沧桑,让我们亲眼目睹那由无数匠心灌注之下塑造出的艺术世界,那里不只是静态的图片,更是一片活跃着每一个时代灵魂呼唤的声音。通过这些画像,我们可以直接感受到那个年代人们对美好事物追求的心愿,也许它能够启迪我们的今天,让我们更加珍惜身边一切值得留恋的事物,因为每一次回望,都可能找到自己未曾注意到的价值所在。而这些连接过去与未来的大门,是由无数个线条构成,每一笔都承载着历史进程中不可磨灭的人文关怀。