强化儒家文化,确立统治合法性

在明朝初年,朱元璋推行严格的科举制度,将儒学作为社会价值观和政治理念的核心。通过对经典文献的深入学习和考试,官员们不仅能够掌握法律知识,更重要的是,他们被灌输了以德治国、仁政爱民等道德准则,这些思想为明朝政府提供了一种合理化其统治权力的理论依据。这种基于儒家的文化精神进行国家建设,不仅促进了社会秩序的维护,也为明朝提供了强大的凝聚力。

书写史志,以增强民族自豪感

清廉文人如陆羽、宋濂等,在文学艺术领域取得显著成就,他们将自己的所见所闻、历史故事编织成各种作品,如《茶录》、《从事诗》等,这些作品不仅展现了作者个人的才华,也反映出了当时社会的一面镜子。这些书籍不仅传播知识,还能激发人们对于古代先贤英杰的事迹产生敬仰之情,从而增强民族自豪感,并在一定程度上调动人民的情绪,为国家服务。

宗教信仰与政治生活融合

佛教和道教在明朝期间得到了进一步发展,它们作为一种精神力量,对于提升民众的心灵世界具有积极作用。而且,宗教活动往往与政治生活紧密相连,比如皇帝会参与或支持某些宗教仪式,以此来巩固自身地位并加强对臣下的控制。此外,由于宗教信仰中包含着超越世俗权力范围的神秘元素,它也起到了缓解社会矛盾、稳定民心的作用。

文化交流与科技创新

尽管封建礼制限制了个体自由,但中国仍然保持着开放的大门,与东亚其他国家以及欧洲进行广泛交流。在科技方面,如天文学家徐光启翻译出版《算术原本》,这是西方数学著作第一次进入中国;医药学家李时珍编撰《本草纲目》,成为世界医学宝库中的巨著。这一切都说明,在封闭的心理框架下,中国仍然有能力吸收外来的新知,并将其转化为新的创造力。

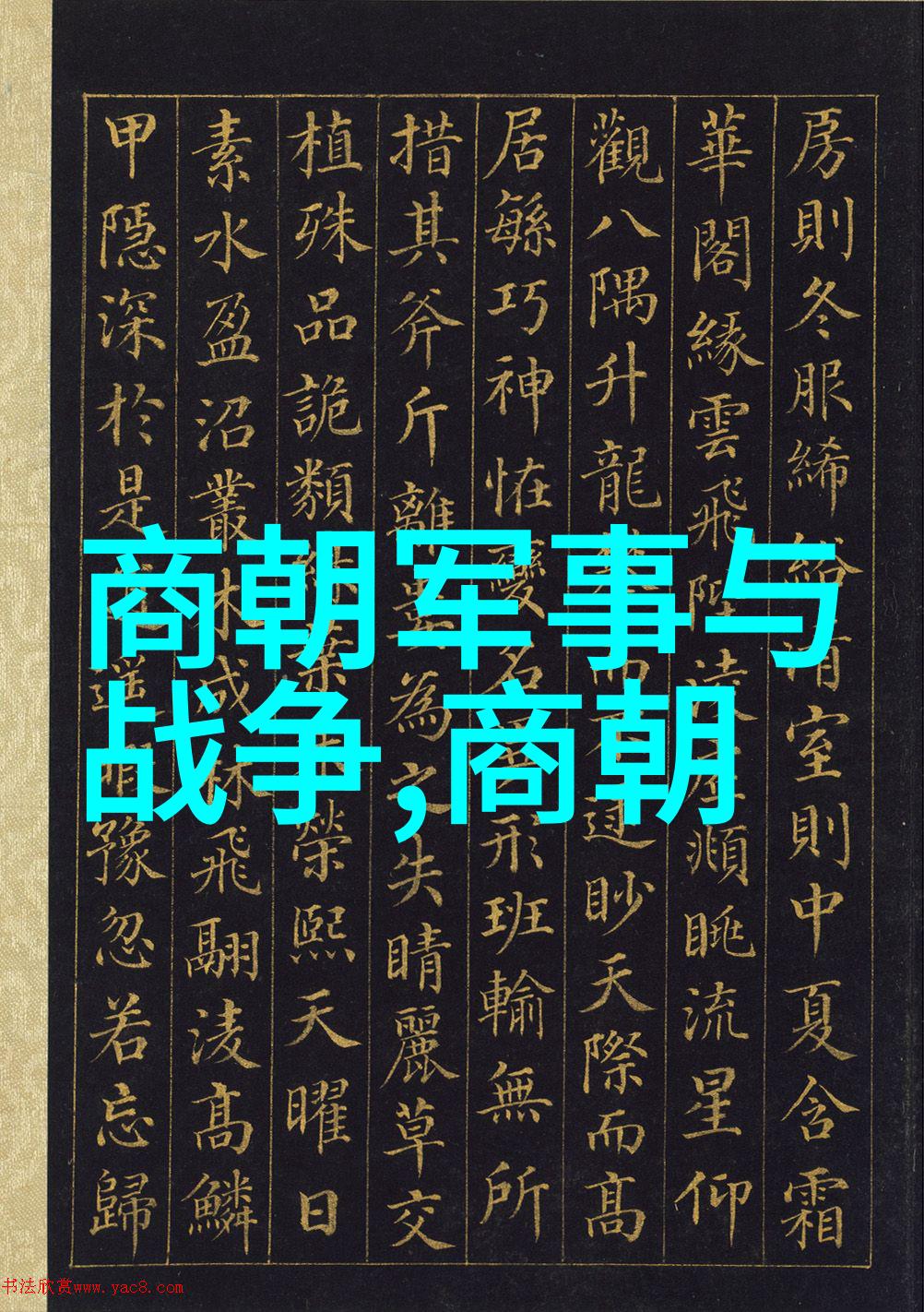

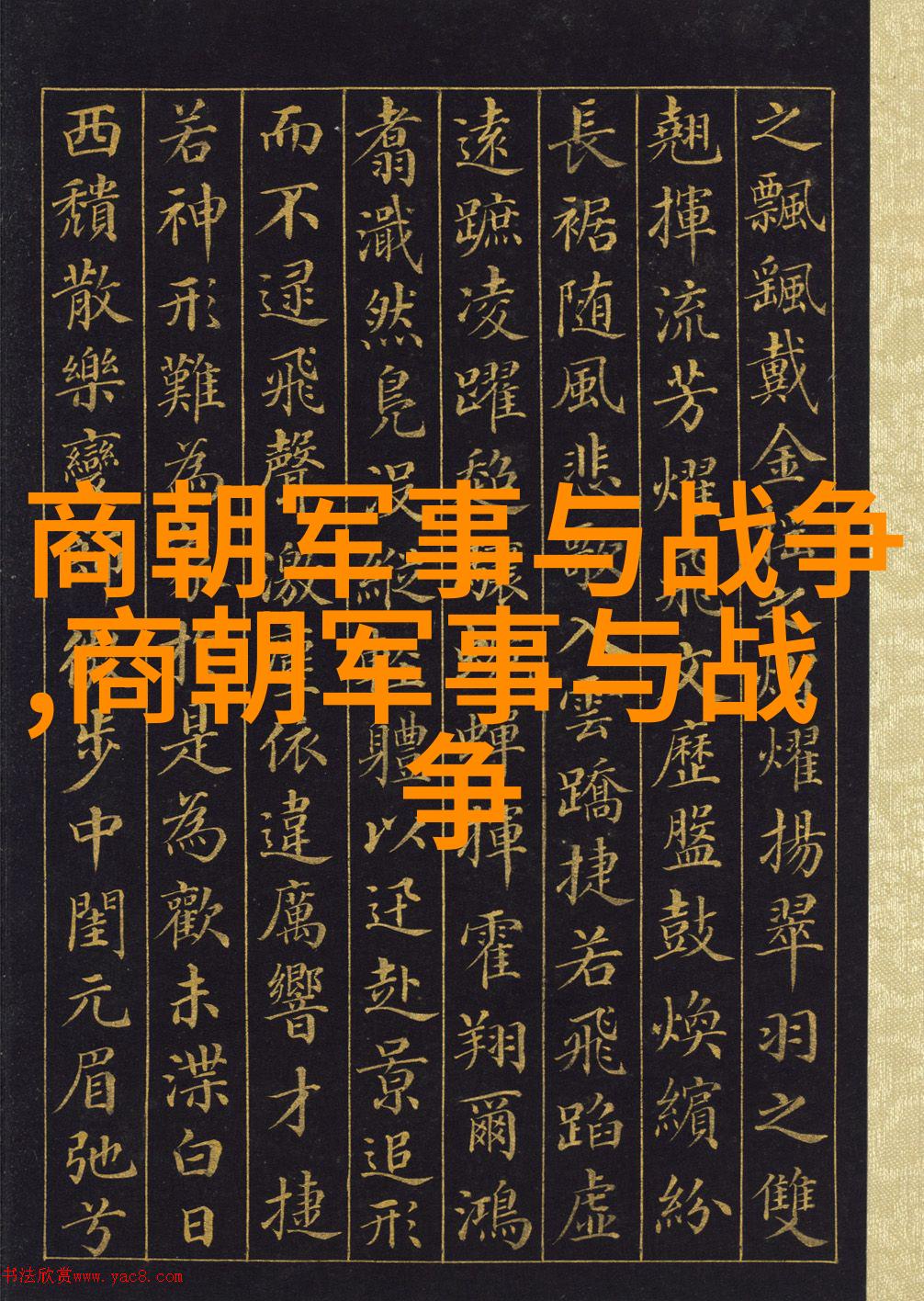

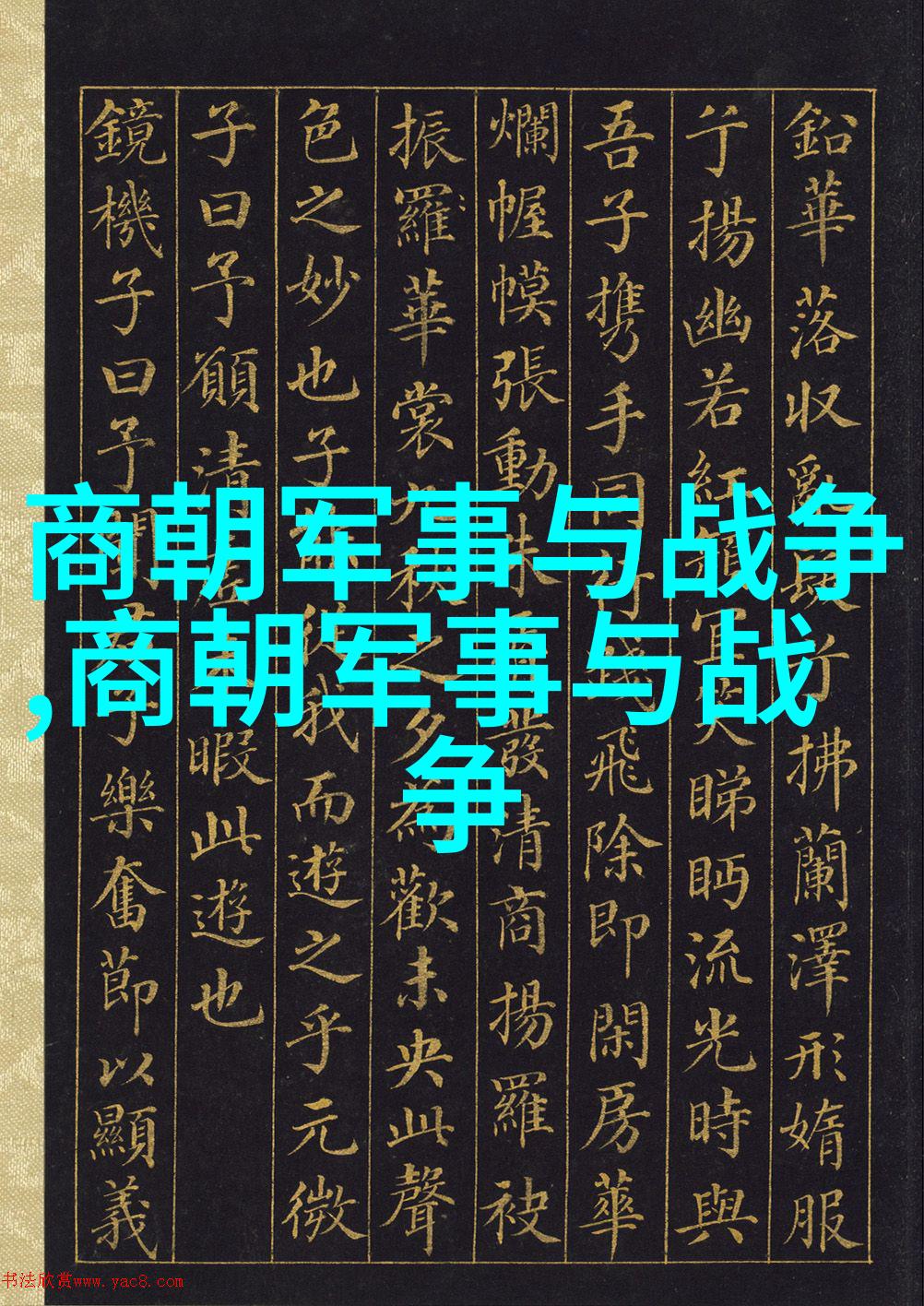

艺术欣赏与美学追求

艺术是表现一个时代审美趣味和审美能力的一种方式。在明朝,这种审美趣味主要表现在建筑装饰上,如北京故宫的大量雕塑浮雕,以及南京城墙上的石刻图案,都充分体现出当时工匠们高超的手艺技巧,以及他们对自然界中形式规律性的追求。同时,一批优秀画家如王珣、周亮工作室成员等,他们用色彩丰富生动的人物画,把人物形象描绘得栩栩如生,使得艺术品既符合当时审美标准,又满足后人的欣赏需求。