在中国历史长河中,明朝以其辉煌的文化成就和深厚的政治基础而著称。然而,明朝之名背后隐藏着一个有趣的问题:为什么这个时期被命名为“明朝”。为了探讨这个问题,我们需要回顾一下当时社会的文化氛围以及文言文学中的相关词汇。

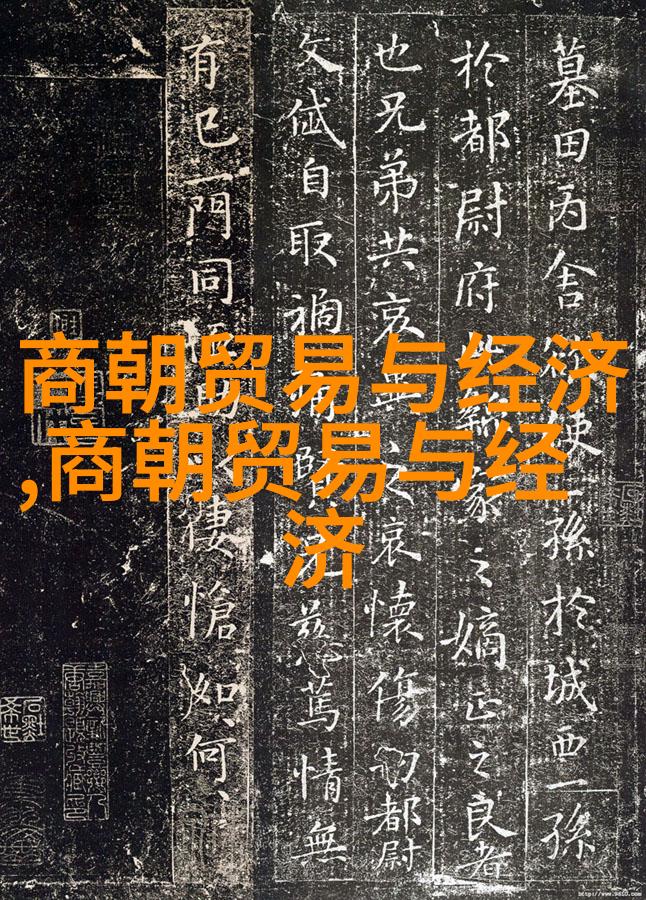

《史记·太祖本纪》中的“光芒”

朱元璋,即洪武帝,是明朝开国皇帝。他在夺取政权之后,为确立自己的统治地位,不仅进行了一系列政治改革,还极力推崇儒学,将自己塑造为一位圣君。在他的理念下,“光芒”这一形象开始显现。《史记·太祖本纪》中记载了许多关于朱元璋仁德、勇猛和智慧的故事,这些都体现了他作为一个带来光芒的人物。

儒家的道德观与“明”的寓意

在古代汉语里,“明”字不仅可以指日月之光,也有清晰、明白之意。在儒家思想中,“ 明白心性”,即理解人的本质,是追求知识和道德修养的一部分。而朱元璋正是基于这样的价值观念来选择“明”作为他的朝代名称,以表达他希望通过教育普及和法律严格来使天下人达到心性上的清晰。

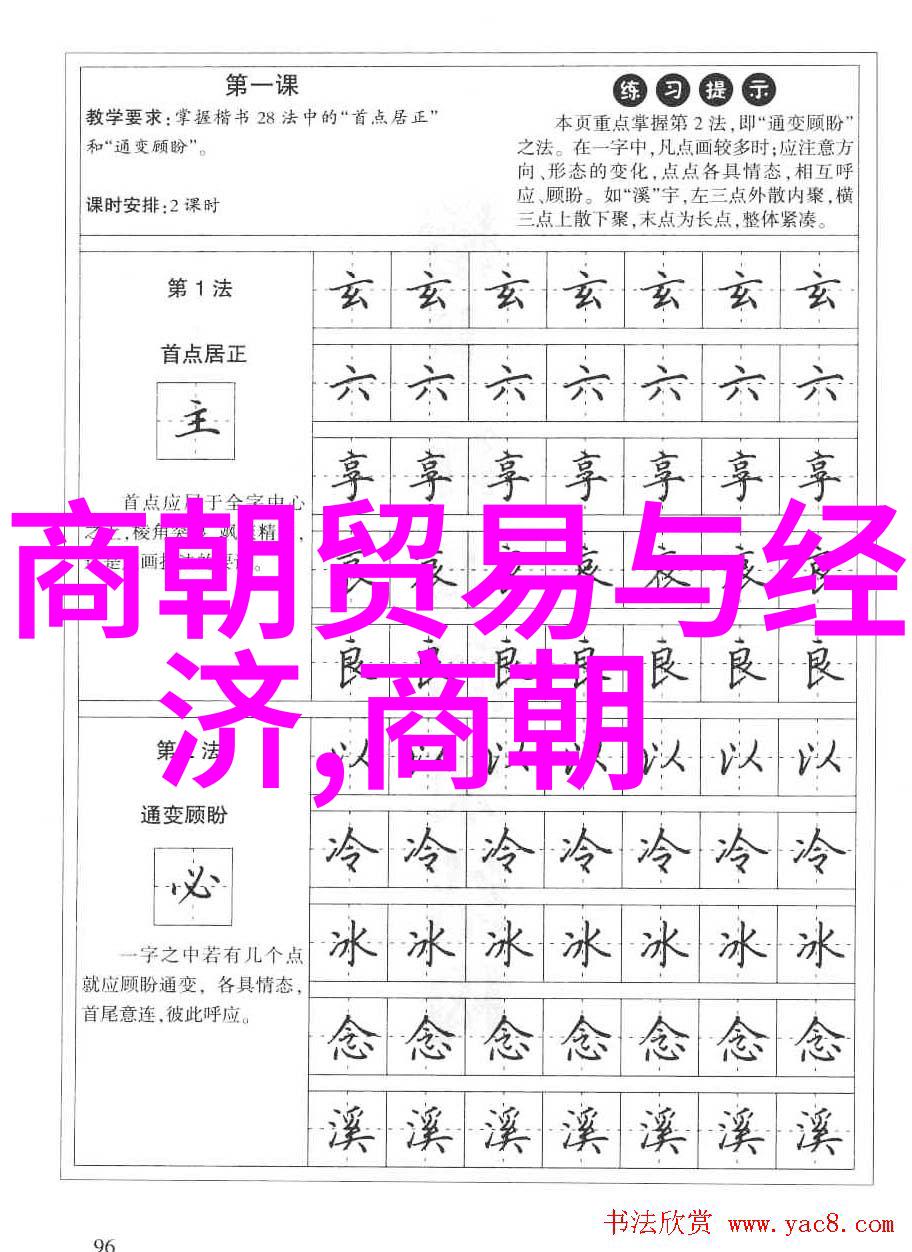

文言文学中的赞颂

随着时间的推移,文言文学作品也逐渐将这种精神内涵付诸笔墨。例如,在唐代诗人李白所写的《早发白帝城》中,有一句:“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”这句话虽然表面上讲述的是登高望远的情景,但隐含着一种超脱世俗、超越凡尘的心境。这也是对那个时代人们追求精神自由和内心世界清澈的心态的一种赞颂。

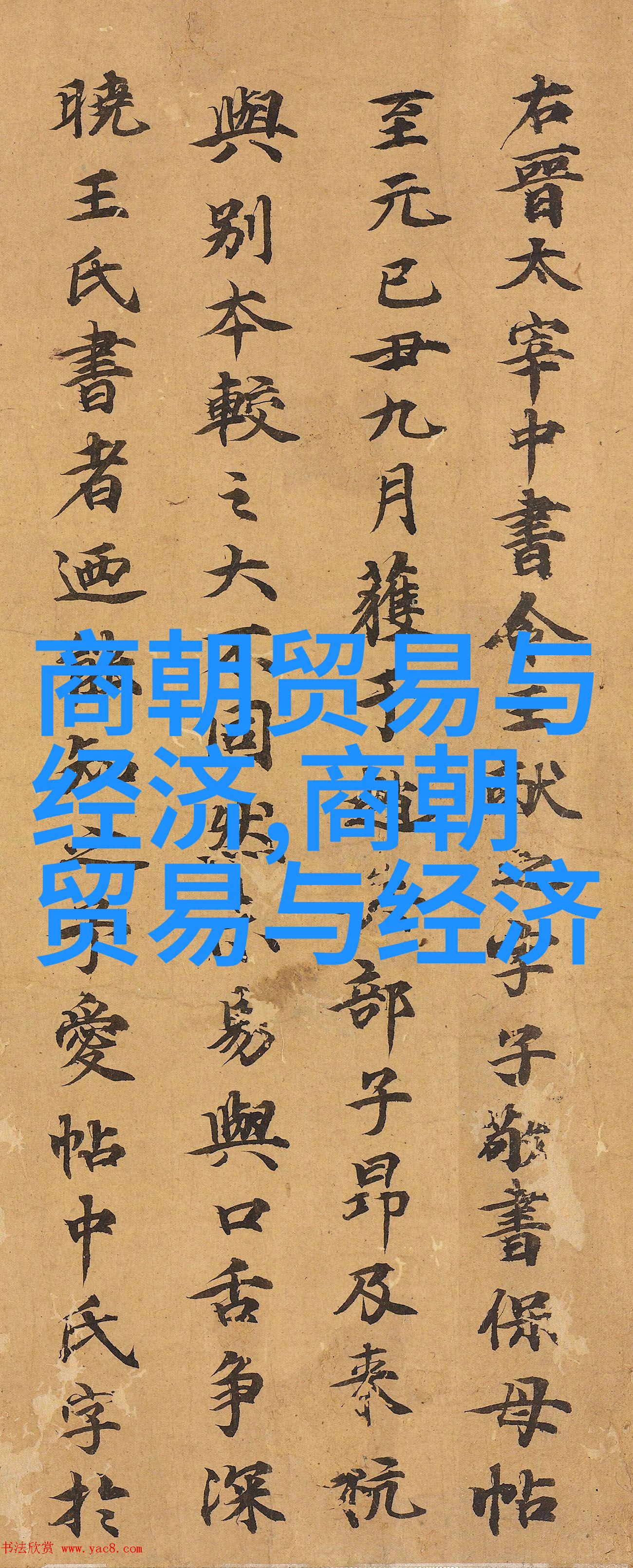

反思与自省

同时,《论语·里仁》提到:“民由能事生.”这意味着人民能够做出贡献的事情才会产生效用。这也暗示了从个体到集体,从个人修养到国家治理,都需要不断地自我反思并寻找更好的方法去实现真正意义上的“明白”。

总结来说,“明”这个名字并不只是简单的一个字,它承载了整个时代对于光芒、智慧和道德修养的一种期待。它不仅是对过去的一个回忆,更是一种向未来挑战的声音。在那个充满变革与冲突的大背景下,只有那些拥有正确信仰并且坚持不懈的人才能引领民族走向更加辉煌的地步。这就是为什么说,在中国历史上,没有哪个时期像这样用一个单独的小小字眼,就能触动那么多层面的深刻思考。