在历史的长河中,大清朝以其独特的封建制度和复杂多变的人口流动,成为了一个多元文化交融、科技创新不断发展的大舞台。从满洲人的征服到汉族士绅的地位提升,再到外国人进入中国,各种文化都在这一时期留下了深刻的印记。

首先,我们来看看满洲人的征服对当时社会结构产生了怎样的影响。1644年,李自成之乱后的北京被农民军攻占,而后明朝灭亡。在这场混乱中,一支来自东北边疆的小型民族——满洲人,由努尔哈赤领导,最终建立起自己的政权,即清朝。他们利用屠城政策迅速消除了各个地区的反抗力量,并通过血腥的手段巩固了自己的统治基础。

随着时间推移,大量人口迁移到新首都紫禁城周围形成了一种新的社会秩序。这不仅体现在城市规划上,也体现在宗教信仰、文学艺术等方面。大批汉族士绅入宫为官,他们带来了丰富的人文精神,对于培养了一批具有儒家思想和政治责任感的官员有着不可磨灭的作用。

接下来,让我们探讨一下科技传播如何“顺”地发展起来。在大清朝,这一过程主要体现为西方科学知识对中国传统医学和工艺技术的一次性质性的冲击与吸收。当时许多西方科学家如意大利天文学家利玛窦(Matteo Ricci)以及其他欧洲学者,他们带来了精确的地球测量仪器、望远镜等工具,这些都是当时中国尚未拥有的高级技术设备。而这些新引进的事物,不仅改变了人们对于自然界认识,还促使了一些勇于开拓视野的中国学者开始尝试将这些西方理念结合进自身研究领域中去。

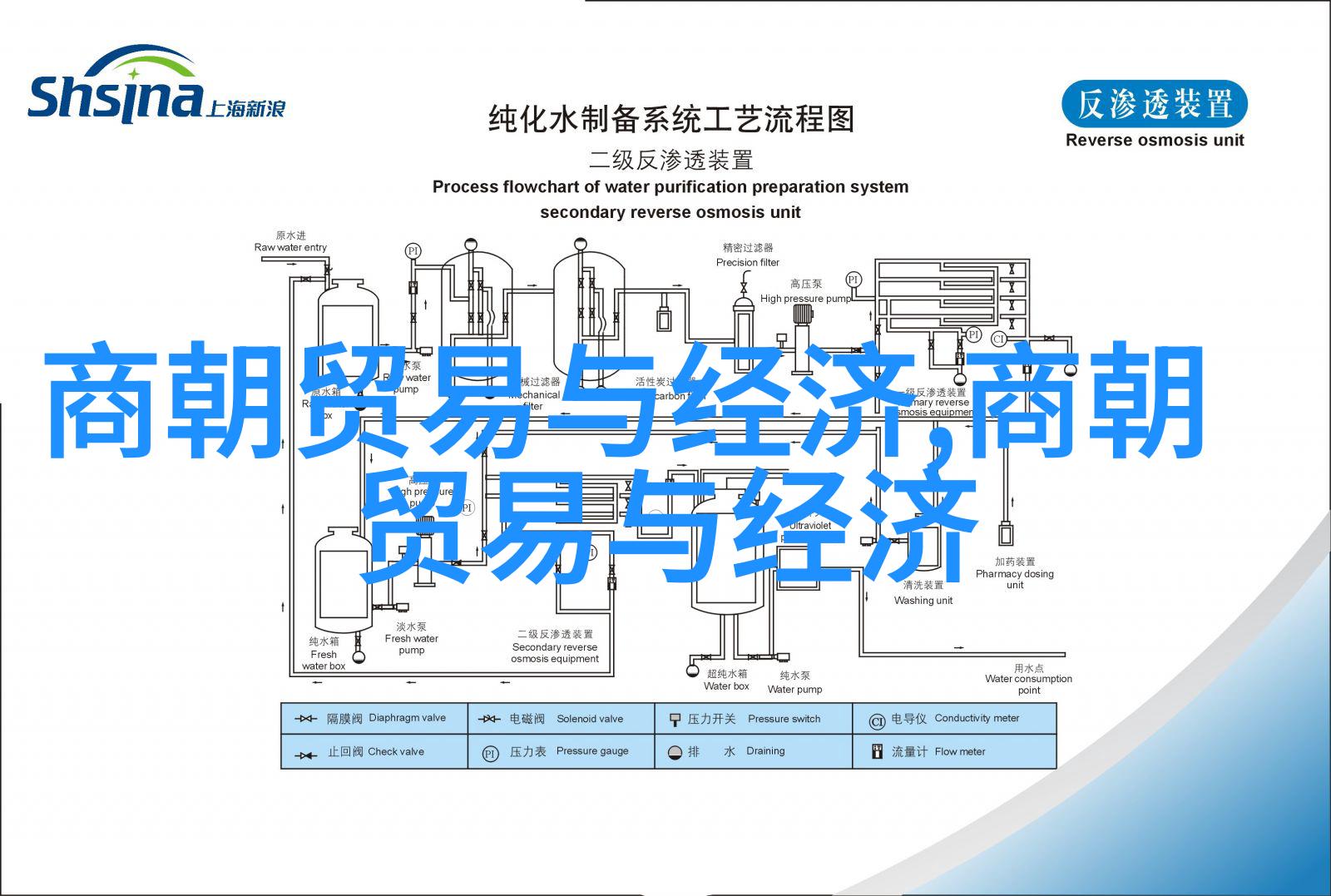

此外,在经济贸易上,大清朝也展现出一种特殊而又有效的心态,即开放与排斥并存。虽然官方政策鼓励商业活动,但同时也严格控制外国商船入内,以维护国家安全。此种姿态既保障了国家财政收入,也防止了潜在威胁,从某种程度上来说,它们之间存在一种“顺序”,即既要发挥开放状态下的优势,又不能忽视可能出现的问题,因此这种管理方式可以看作是大清朝晚期保持稳定与繁荣的一个重要因素之一。

最后,我们来谈谈宗教信仰在这个过程中的作用。在大清朝期间,佛教、道教及儒释道三教并行,它们共同塑造了一个多元化且相互包容的大环境。此外,不同民族间由于信仰差异而产生的情感纽带和心理认同,使得不同群体之间能有一定的协调共处。这一点显示出了当时社会结构内部所蕴含的一种自然法则,即不同的文化能够相互适应而不是完全排斥,从而创造出一种微妙但却坚实无比的人类社群关系网,其中每一环节都是为了更好的生存环境努力调整自己位置和行为模式,使整个社会运行得更加平稳有效,是一种非常典型意义上的"顺序"表现形式。

总结来说,大清朝是一个充满变化与挑战的地方,其成功建立并维持良好秩序表明它具备一定程度上的适应能力,并且是在极端复杂条件下实现这一点。尽管它面临诸多困难,但依然证明了解决问题的手段是多样的,可以通过学习他人的经验进行改善,同时也要根据实际情况灵活调整策略,以达到最优解,为这个庞大的帝国提供持续动力的源泉。而正是在这样的背景下,“顺序”成为理解这一时代及其特征的一个关键词汇,它不仅指代具体事件或政策,更是一种描述整个历史流程中演变规律的一般命题。