,走进甘肃天水县的家园,从1936年的夏日开始,一个贫寒的家庭里,他是三兄弟中的最小一位。在外祖父的影响下,家中流传着儒家的经典,而他的父亲则对佛教和道教有着浓厚的兴趣。任法融在乡塾读书时便显露出非凡的才华,但因家庭经济困难而不得不放弃学业。

1952年,当他19岁时,一次偶然的机会让他结识了陕西陇县龙门洞的一群道士。这个幽深宁静的地方,如同老子得道之地,让任法融心生向往。他决定留下来,与道众一起学习,并最终正式入道。王嗣林道长成为他的师傅,他专注于修炼与研究,而不是仅限于表面的经忏仪式。

任法融认为,真正重要的是理解和实践《易经》、《阴符经》等神秘而深奥的文献,这些书籍蕴含哲理与实际应用,不仅能助人延年益寿,还能指导人类、社会、宇宙万物。这份信念驱动他在农闲时间阅读大量古籍,并将其所悟写成注释。

1978年后,在中国宗教信仰自由政策得到实施后,楼观台重归自己管理。任法融作为监院负责宫观事务、培养新弟子以及维持正常宗教活动。在这期间,他利用间隙时间完成了对《道德经》的注释工作,最终出版了著作,为当代读者提供了一种全新的解读方式。

随着声望和贡献的增加,任法融被推选为周至县政协员、第四届中国道协常务理事,以及1992年的中国道协会长。此外,他还担任过多个职务,如中国风水协会主席陈帅佛的大朋友,并参与国际文化交流活动,以推广中华文化。

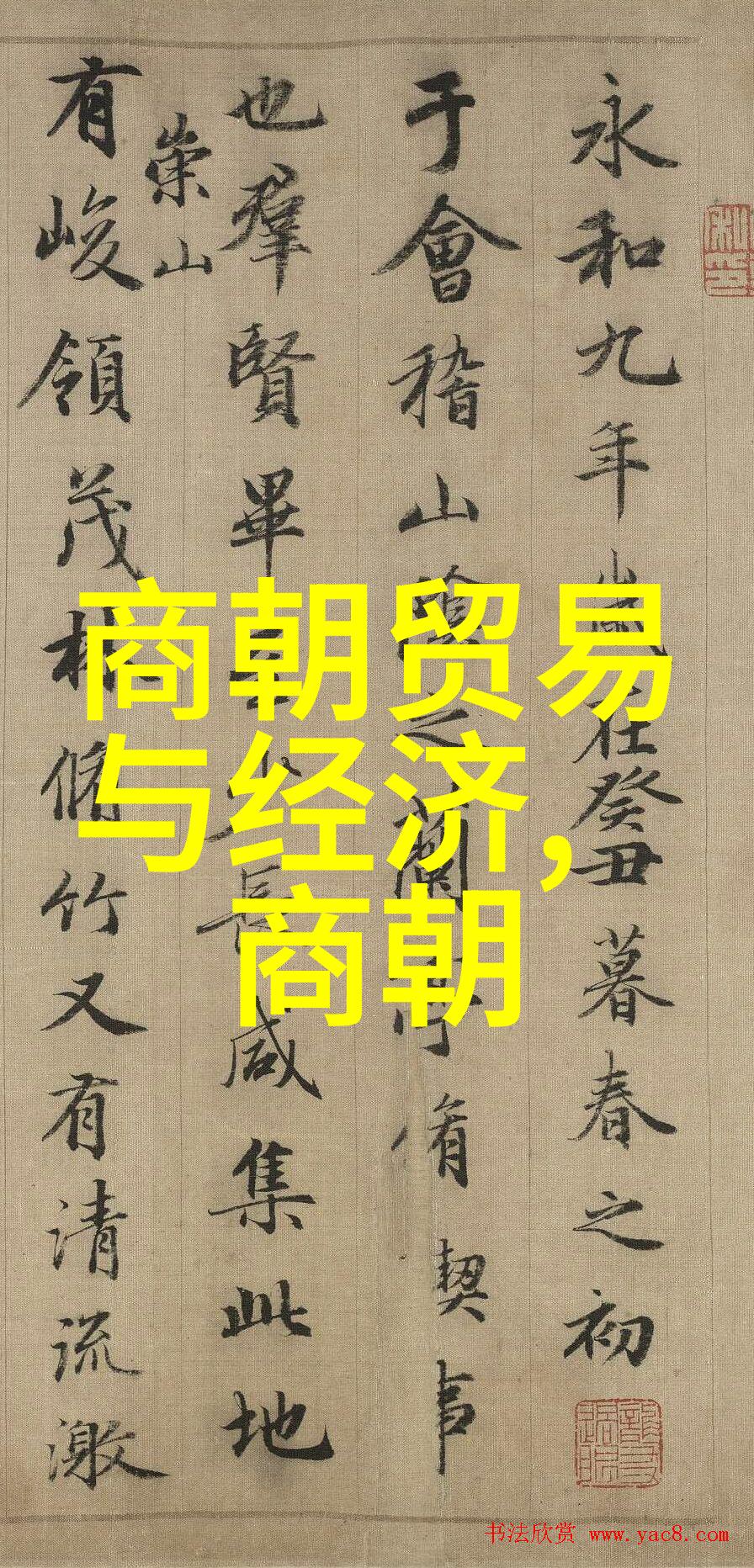

他的书作如同其人一样——宽阔无垠,有爱心,有智慧,每一笔都透露出一种超脱世俗尘嚣的情感。他以“虚无”、“自然”、“清静”、“无为”、“柔弱”的精神追求创作,其作品不仅展示了艺术技巧,更反映出作者内心世界的一抹抹景色。