在遥远的古老年代,五千年的光辉岁月里,中国这个名字并未被广泛使用。那么,在那个时代,这片土地被称作什么呢?这不仅是一个历史问题,更是对我们文化认同的一种探索。

在夏朝时期,中国大陆的某些地区可能以河流、山脉或地理特征来命名,比如黄河流域、长江流域等。但是,这些名称并不像后来的“中国”那样具有普遍性和统一性。它们更多的是地方性的称谓,而非一个统一国家的名称。

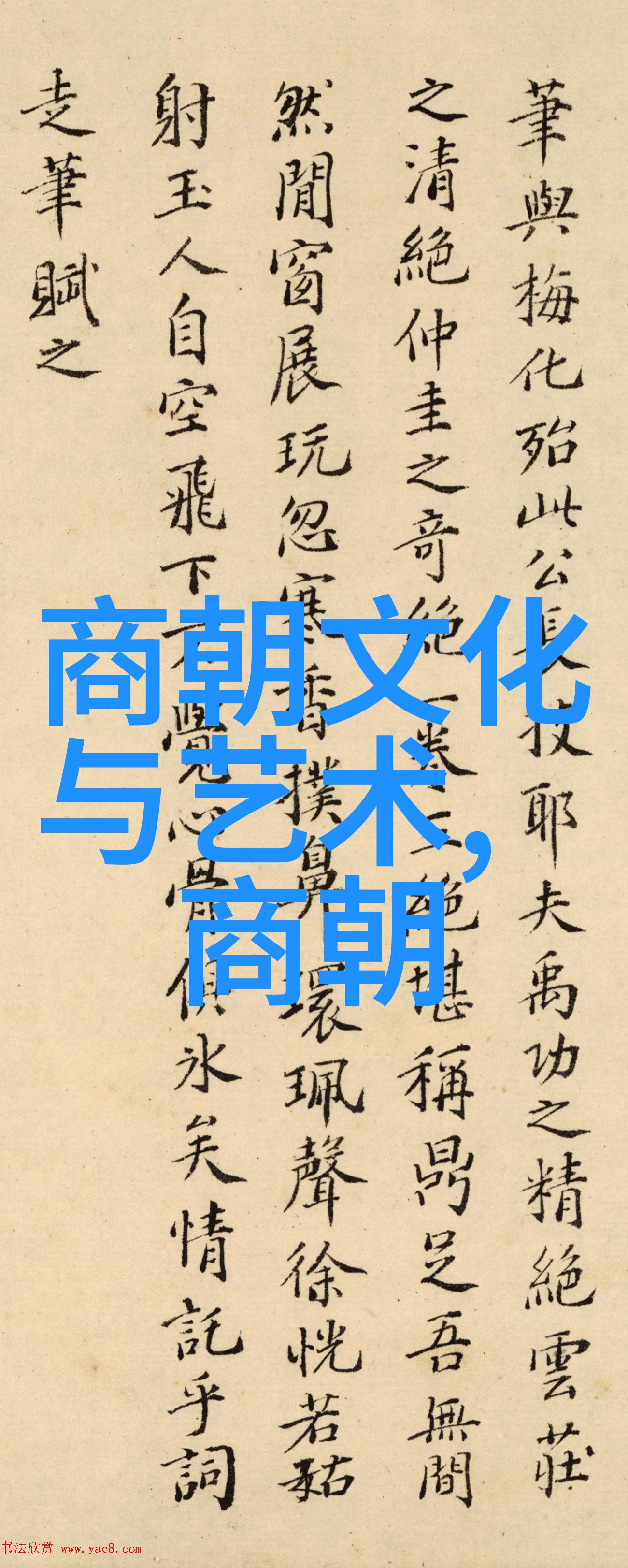

到了商朝时期,当王权建立起来,开始形成中央集权制度,那么对于这个国家的称呼也会有所变化。在商代末期出现了“中土”、“华夏”的概念,但这些词汇更偏向于指代一个文化圈或者政治区域,而不是一个明确的地理实体或政体。

周朝时期,由于周王室的扩张与影响力增强,对这一带领土及其居民也有了更加系统化和标准化的命名。当时,“华夏”作为一种自我认同而被广泛使用,它代表着当时汉族人对自己祖先居住地域的一种自豪感和归属感。而“中华”,则意味着整个汉族共同体,即包括所有讲中文的人们组成的一个民族团结组织。

至春秋战国之交,我们可以看到一些小型国家之间为了区分彼此而开始用不同的称呼。比如楚国曾经尊称其为"巴蜀";秦国则将自己的领域视为"秦地";齐国则自称为"齐国";燕、赵等诸侯也各有其特殊的地理位置相应命名。这表明,在那个时代,每个城邦都有它自己的名称,并且没有统一的全国性名称。

到了秦始皇统一六国之后,他创造了一个新的名字——“中国”。这是基于他认为自己是天下的第一位皇帝(皇帝),所以他的帝国应该被叫做最好的(最美好的)、中心的地方(中央)。因此,“中国”这个名字本身蕴含了一种政治上的意图,即强调中央集权与帝国主义观念,同时也是对过去多元文化背景下众多地方性的名称的一次整合与规范。

然而,就算是在公元前221年以后,也仍然存在不同地区对于自身及周边地区进行不同的命名。直到东汉末年,以后的魏晋南北朝以及隋唐时代,“中原”、“中华”、“华夏”的概念逐渐成为主导。在宋代以后,由于文献记载日益丰富,以及语言文字交流频繁,使得关于古代各个朝代如何称呼自己的国家的问题变得越发复杂且迷雾重重。

综上所述,从史料资料分析,五千年前的中国并没有固定不变的一个官方名字,而是一系列随时间演变而发展出来的地方性、文化性的别名或简短描述。此外,不同社会层级、不同文化传播程度以及历史事件都会影响到这些名字之间不断涌现出新的内涵和意义,所以解读这种变化需要从各种角度去综合考量,不断探寻那些隐藏在深渊中的秘密故事。