元朝科举制度的兴衰与影响:从文天祥到明初的变迁

元朝科举制度的建立与理念

元朝科举制度源于宋代,承袭了前人的考核机制,但在实践中也进行了一系列改革。这种制度旨在选拔出最优秀的人才来担任国家各级官职,通过考试来保证人才的公平竞争。

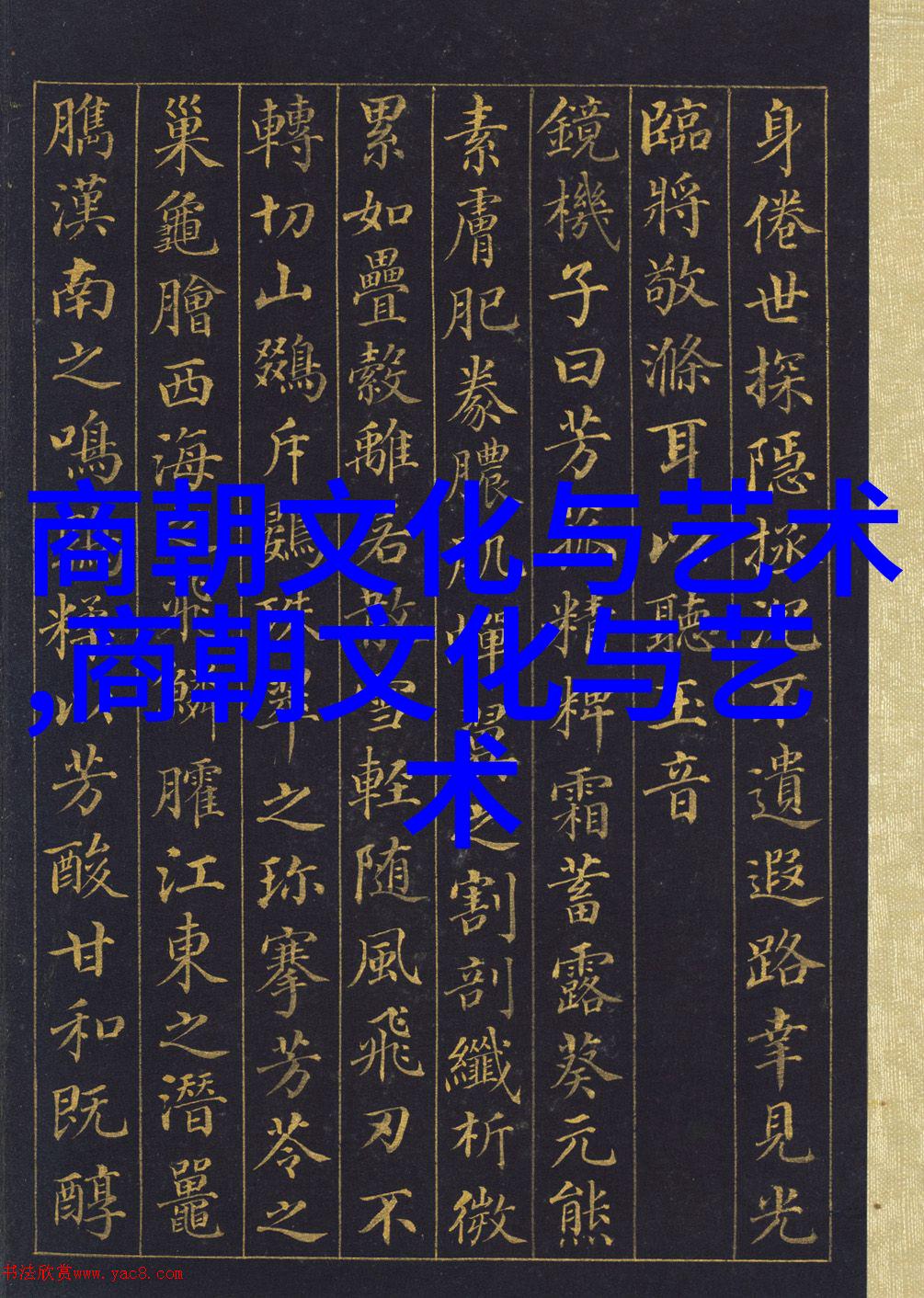

科举考试体系及其特点

元朝时期,科举考试主要包括乡试、会试和殿试三个阶段。乡试分为省份进行,会试则在京城进行,而殿试是最后一关,是决定状元等头衔的人选。此外,还有诸如策论、诗赋等多种形式的考试,以测试应考者的文学能力和政治思想。

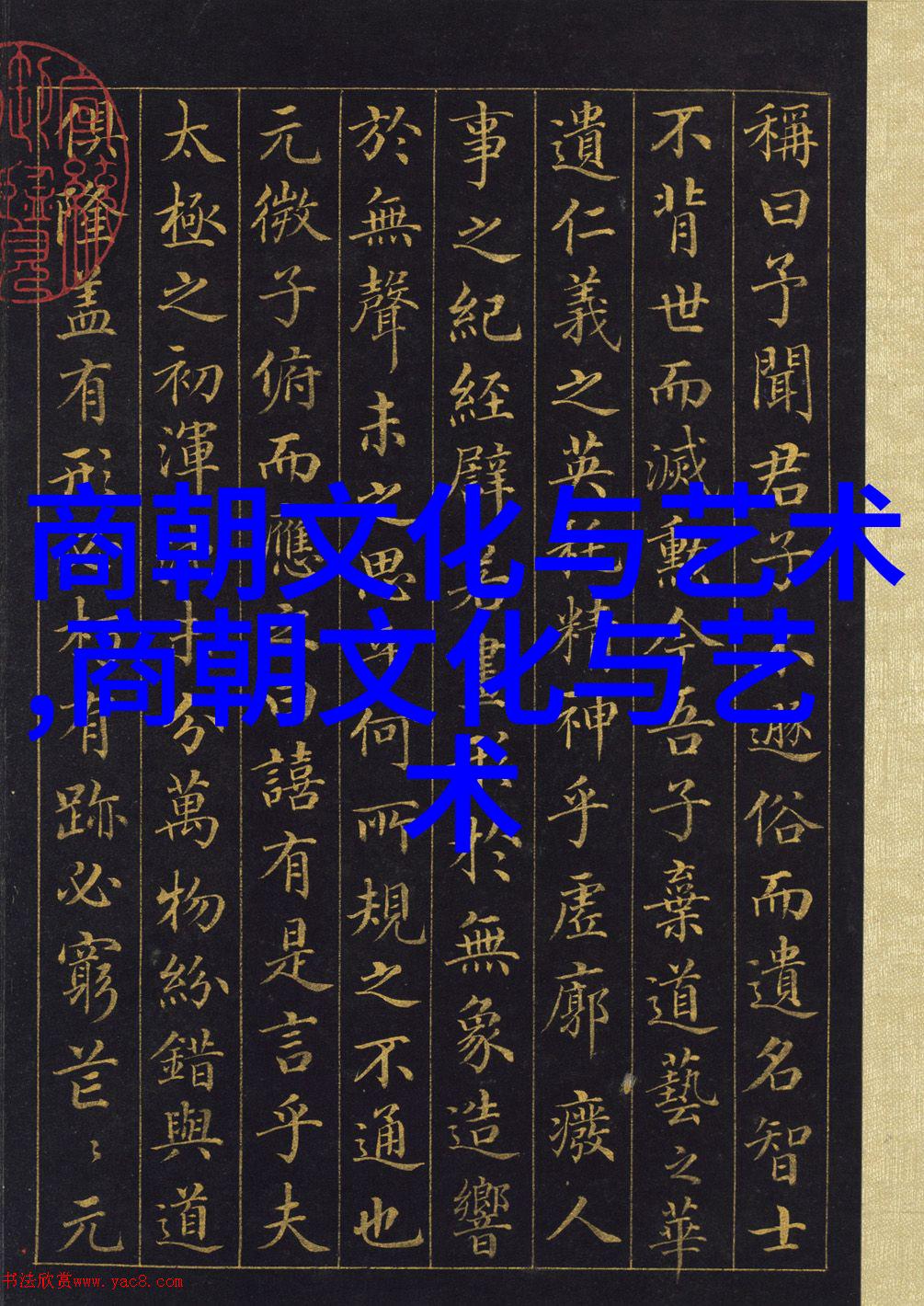

文天祥与其对科举体制的批判

文天祥是一位杰出的文学家和政治家,他对当时的科舉体制持批评态度。他认为,只重视文字功夫而忽视实际行动,不利于培养真正有才能的人才。在他的著作《读史方舆纪要》中,对这一问题有所披露。

科舉體制面臨的一些挑戰與問題

尽管元朝设立了严格的考试体系,但仍然存在一些问题,如贿选、舞弊等现象不绝于耳,这严重破坏了科舉原有的公正性。同时,由于人口流动受限,以及地缘经济差异大,使得地方上部分地区难以产生高水平人才。

明初对于元末士人政策之转变

明初政府虽然继承了前代的一些政策,但是也有一番新的尝试,比如放宽户籍限制,使得更多的地方人才能够进入中央政权。这一变化无疑促进了社会上的流动性,有助于选拔更广泛层面的优秀人才。

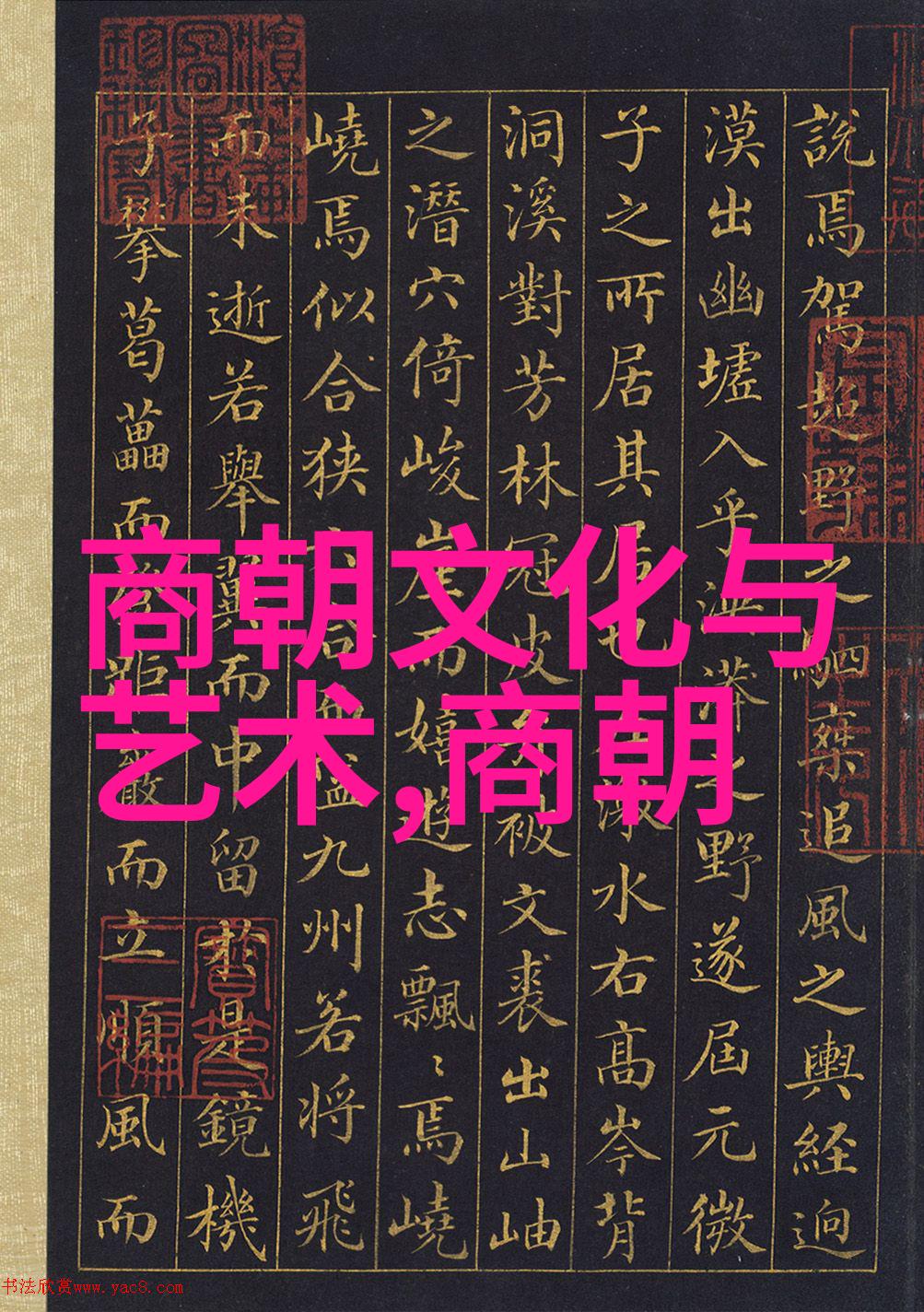

元末至明初期间士人文化活动之演变

随着时间推移,从道德经学到文学艺术,一系列文化活动逐渐兴起。士人阶层在这些领域扮演着重要角色,他们通过书写诗词、编撰史志等方式传递知识和思想,为后来的文化发展奠定基础。