元朝科举制度:选贤治国的殿堂

在中国历史上,科举考试一直是选择官员的主要方式之一。元朝时期,也就是13世纪至14世纪间,科举制度达到了新的高峰。下面我们将探讨元朝科举的几个关键方面。

元代科举选拔机制

元朝继承了宋代的科举体系,并对其进行了一些改革。在这个时代,进士出身的人成为中央和地方政府中的重要人士,他们通过参加乡试、会试和殿试来获得官职。此外,元代还设立了“武进士”考试,以选拔优秀的军事人才。

科舉對社會影響

对于普通百姓来说,参加科舉考试是一个向上流层社会迈进的途径。虽然考取功名并不容易,但这提供了一条法律途径让有志之士能够改变自己的命运。这也促使更多人投入教育学习,从而提高了整个社会文化水平。

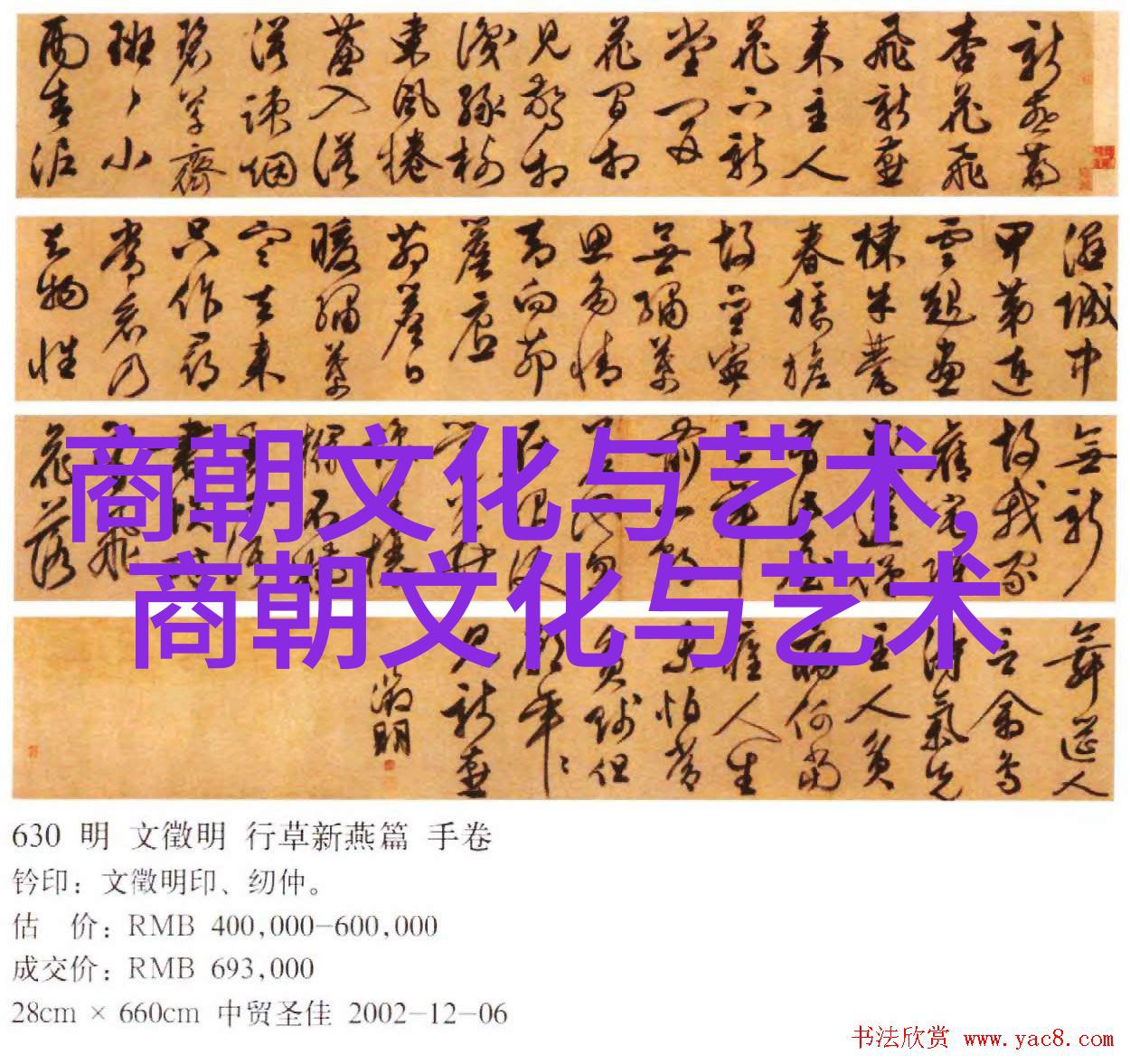

元代文人的地位与影响力

许多在当时或后来的文学作品中留名青史的人物都是通过科舉考取到官职。在他们手中,不仅是国家政务,更是文学创作、艺术欣赏等领域都有着显著影响。他们以笔杆为兵,用文字抒发思想,为人们带来了丰富多彩的情感体验。

科舉制度與儒家文化融合

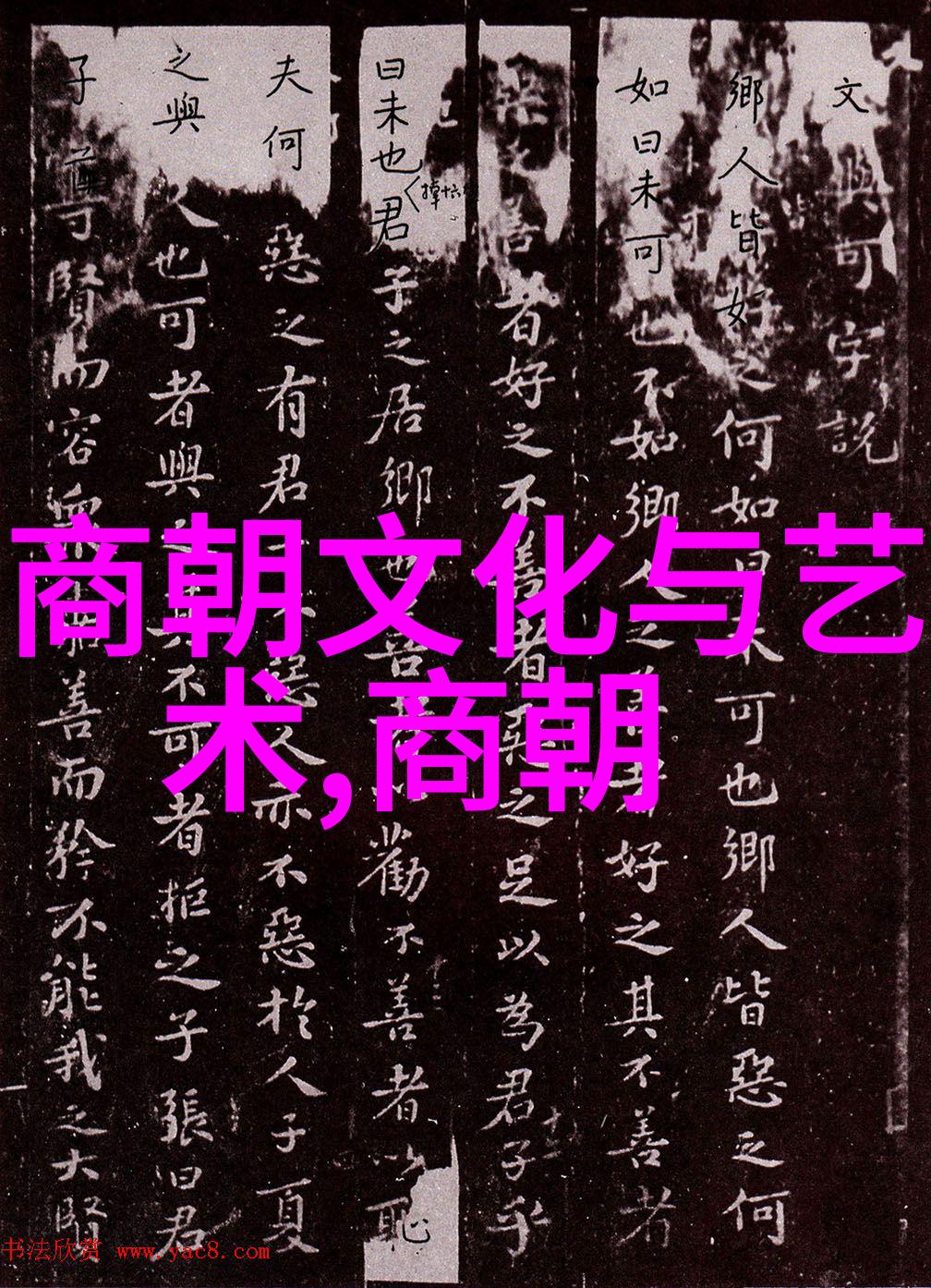

儒家思想在明确规定皇权统一于天命之后,对于选择官员具有极大的影响力。因此,在每一个级别的考试中,都必需考察应試者的品德以及对经典文献(如《四书》、《五经》)了解程度,这反映了儒家的伦理道德观念被深植于政治实践之中。

考卷内容与评分标准

随着时间发展,对于考生所要准备内容不断增加。在清理过度繁复部分的情况下,加强重点训练,如注重理解哲学思想、经济管理知识及法治精神等,使得候选人更能适应实际工作需求,同时也符合当时社会发展需要。

科舉制度評價與現存遺產

無論從歷史發展角度還是對當時社會實際情況來看,這個選拔機制展現出了它獨特的地位和作用。但隨著時間推移,其存在的一些問題也逐渐凸显,比如門第背景仍然占据重要地位,以及不利於開放性創新思維等問題。然而,它為後續各個朝代建立更加完善的人才选拔系统奠定了基础,是中國歷史上一個值得研究和學習的地方。