在时间的长河中,有一片土地,它不仅承载着亿万人的希望与梦想,更是数千年的历史沉淀。五千年前,这片土地被称作什么?这个问题,似乎简单却又复杂得令人头疼,因为它涉及到一个深厚的文化底蕴和悠久的历史传统。

从远古时期开始,中国就有了自己的国名。在那个时代,每个民族都有自己独特的称谓,而这些名称往往与自然环境、气候、地理位置等因素紧密相连。比如,“中国”这个词汇,在古代并不常用,而更多的是用“华夏”、“中华”、“大夏”等来指代这一地区。

但为什么说“五千年前中国叫什么”,而不是直接提及某个具体的国名呢?这背后隐藏着一个深刻的问题:国家作为政治实体,是近现代才逐渐形成的一个概念。在古代社会中,人们更多的是以氏族或部落为单位生活,他们之间关系错综复杂,不容易构成一个统一的国家体系。而当我们谈论五千年前的这一地域时,我们更应该关注的是那些共同认同感较强、文化交流频繁的小型政权群体。

随着时间推移,这些小型政权之间会因为各种原因(如战争、贸易甚至宗教信仰)产生联系,最终逐渐形成更为广泛和稳定的区域性联盟。这就是我们所说的“华夏文明”。在这个文明背景下,“华夏”成为了一种普遍认可的地理概念,用以描述那些拥有相同语言、文化习惯和生活方式的地方。

那么,“华夏”的含义究竟是什么呢?如果把它放在五千年前的语境中,它意味着一个集聚的人群,他们共同分享了祖先崇拜、一系列农业技术以及一些基本上能保证生存的小农经济模式。这种共通性使得他们能够互相理解,并且在必要时合作,从而维持了长达数百年的稳定发展周期。

然而,当我们试图探索这块土地上的每一次转折点的时候,我们发现历史并非线性的流动,而是多层次交织,如同一张丰富多彩的手工编织布面。因此,对于早期中国命名之争,我们需要从不同的角度去审视:

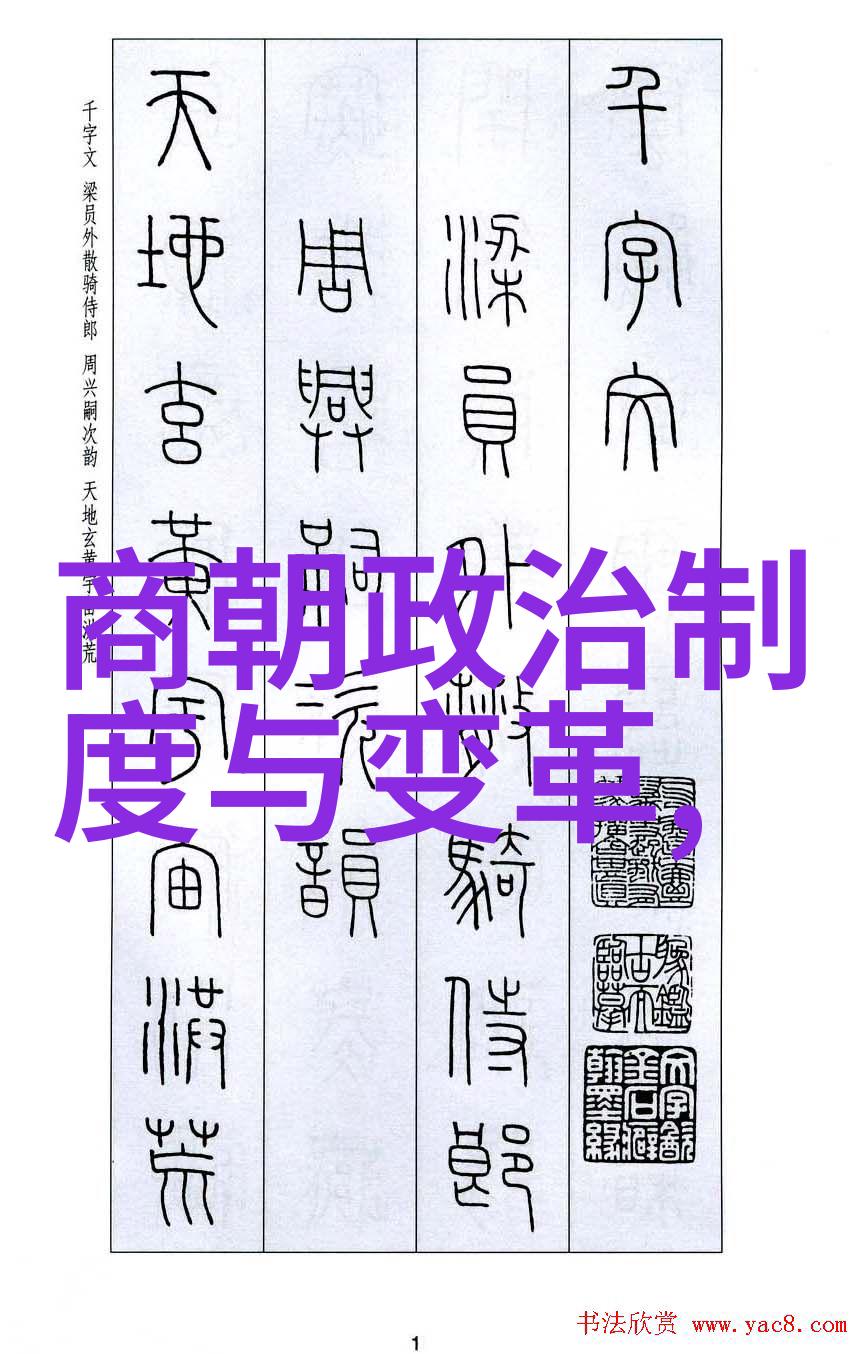

考古学证据:通过发掘出土的一些文字记载或者其他物质遗迹,可以初步了解当时人们如何自我标识,以及他们对周围世界观念。

文献研究:分析史书中的记载,比如《史记》、《汉书》等,其中记录了许多关于古代国家名称变迁的情况。

民间传说:虽然不能完全靠信仰,但民间故事中的隐喻往往透露着过去某种现象或事实。

比较研究:将不同朝代甚至不同地区的地理命名进行比较,以揭示其内涵和演变过程。

由此看来,要回答“五千年前中国叫什么”,首先要认识到那是一个包含众多小型政权集合体,并且经历过无数次融合与分裂变化的心灵世界。当你听到"天子立都"这样的表述,你仿佛听到了那个时代的声音,那是一种凝聚力,也是一种力量,一种连接未来的线索,无论是在黄河流域还是在江南水乡,那里的居民们,都曾经有一份共同的情感,让他们心向一处,为建立起属于自己的家园而努力奋斗。所以,当我们追溯回去探讨那个时代的时候,我们可以尝试将所有这些情感意象加以整合,将它们重新组装成一种新的语言,用以描绘出那段无法言说的辉煌岁月——即便是现在,也许还没有足够的话语来完全捕捉那种年代精神纯净与活力的美好景致。但正是因为存在这些疑问,所以我们的旅程也就更加迷人,充满期待,同时也是为了找到答案,让每个人都能尽可能接近那段不可思议的过去,从而真正地走进今天,即使是在遥远未来,只要有人仍然愿意继续追寻真相,那么这条道路就会一直延伸下去直至永恒。