明朱允炆伐燕檄文:北平之战的征途

在中国历史的长河中,战争与和平交织成一幅复杂的画卷。明朝初期,由于内忧外患,尤其是北方边疆频繁发生蒙古部落的侵扰,国力日渐衰弱。朱允炆,即后来的洪武帝,在即位不久便面临着如何巩固中央集权、恢复国家力量的问题。在他的领导下,一系列军事行动被展开,其中最为著名的是对燕王朱棣的镇压。

朱棣,是明朝第三代皇帝永乐帝的第四子,他有雄心壮志,并且拥有一批忠实支持者。为了确保自己的地位和影响力,朱允炆决定采取坚决措施。于是,在1409年,他发布了名为《明朱允炆伐燕檄文》的诏书,这份檄文内容强硬而充满激昂的情感,它表达了皇帝对于抗击异己、维护统一稳定的决心。

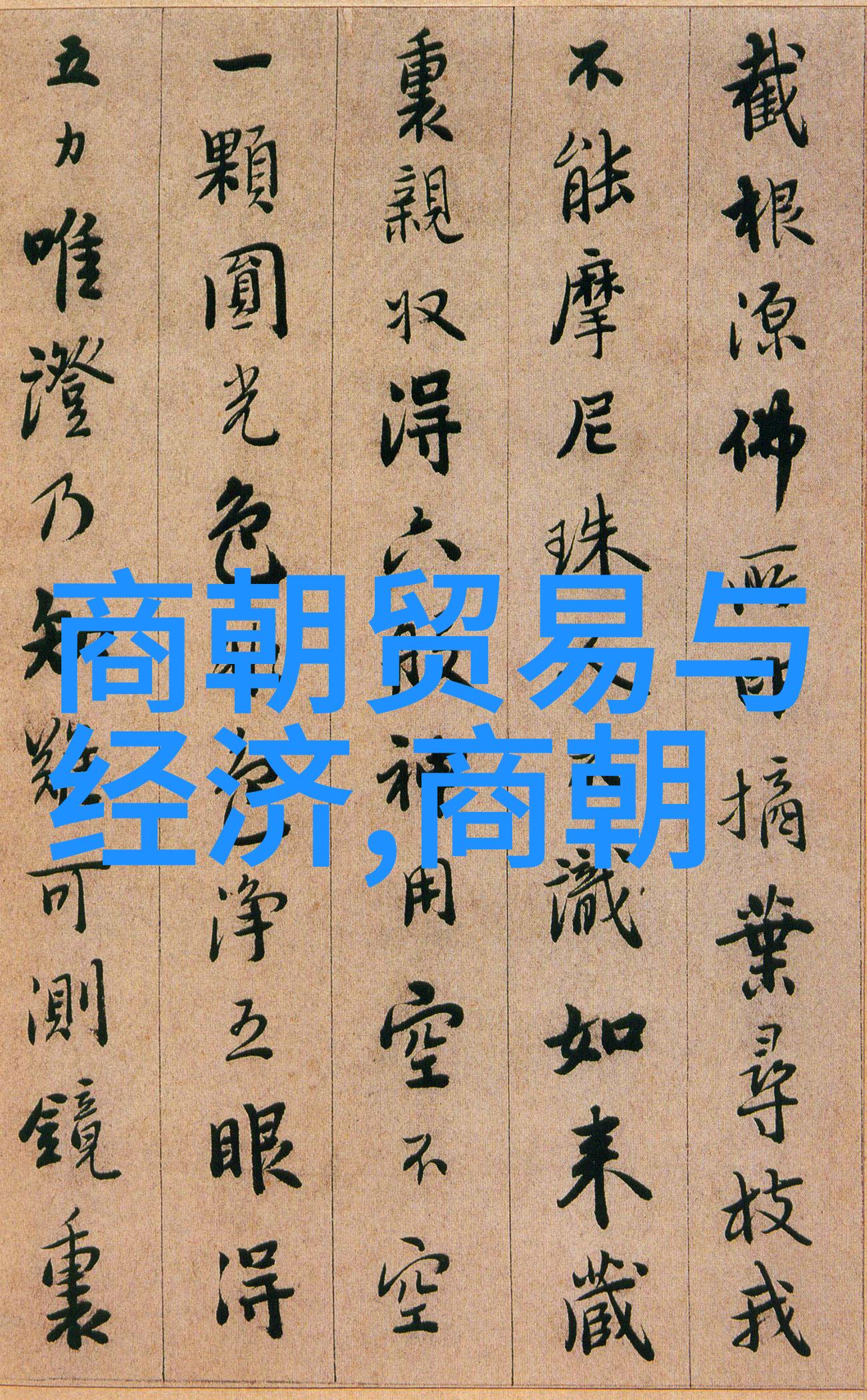

《明朱允炆伐燕檄文》中的文字流畅而充满战斗精神,对敌人的威胁进行了严厉指责,同时也表达了对士兵们勇敢作战、效忠国家的赞赏。这份檄文不仅是一种政治宣传,也体现了一种强烈的情绪引导,使得士兵们能够在艰苦条件下继续前行。

随后,正义军(即当时用于镇压叛乱的一支军队)向燕王所在地进发,最终成功将其围困于蓟州(今天津市蓟县区)。经过数年的奋战,最终在1415年6月8日,正义军攻破蓟州城,将燕王俘获并押送至南京接受审判。这场战争标志着国内政局得到了一定程度上的稳定,也证明了中央集权制度下的国力的恢复。

通过这次大规模镇压活动,不仅削弱了地方势力的割据,还加强了中央政府对整个国家地区控制能力,为后续的大规模建设和经济发展打下坚实基础。在这个过程中,《明朱允炆伐燕檄文》作为一种政治手段起到了重要作用,它通过言辞激励民心,以震慑敌人,从而保证了国家安全与统一。

总结来说,《明朱允炆伐燕檄文》是这一历史时期的一个缩影,它展示了一位新兴君主如何利用语言艺术来激励民众共同抵御外侮,并最终实现国家重整。在接下来的一段时间里,该文件成为了研究当时政治斗争方式以及社会动员策略的一个重要文献资料。